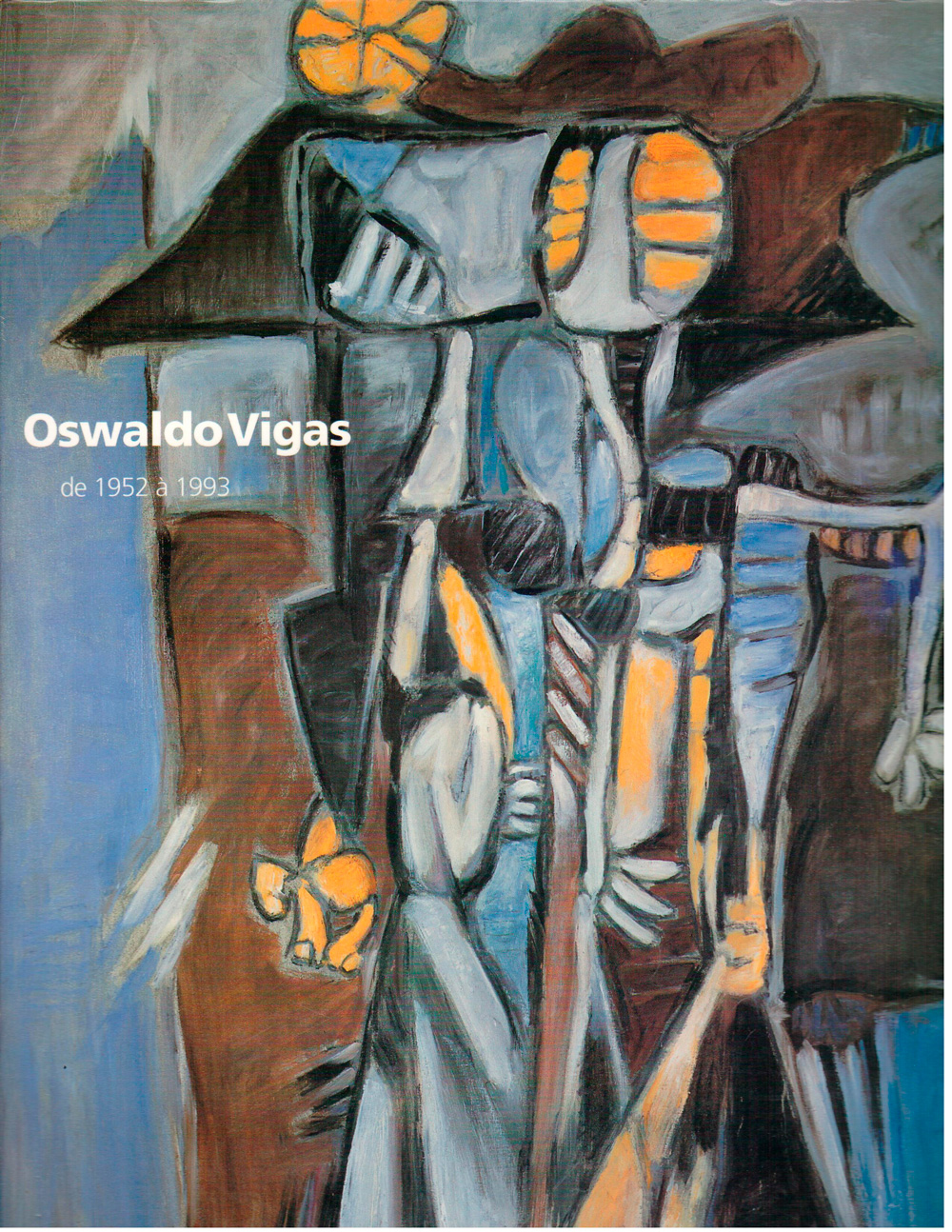

Oswaldo Vigas. De 1952 à 1993.

Monnaie de Paris, Paris, Francia.

10 de Septembre – 10 Octobre, 1993

Par-delà les images et les mythes que transporte vers nous le tumultueux Orénoque, l'œuvre de Vigas, droit venue de la mer des Caraïbes, porte en elle tout le mystère, le profond merveilleux de ce continent, dit "nouveau" depuis maintenant cinq siècles.

Cependant, c'est au cœur du milieu intellectuel parisien des années 50 que le jeune peintre a mûri, épanoui ses premières recherches menées au Venezuela.

Après 12 années riches de travail et d'amitié, il quitte Paris. Mais à aucun moment de sa carrière, depuis lors internationale, ses liens avec la France ne seront rompus.

A la demande du Venezuela, qui le considère comme un de ses plus grands peintres, Paris accueille à nouveau, après plus de 40 ans, Oswaldo Vigas et s'enorgueillit de présenter la très belle rétrospective que lui envoie le Conseil National de la Culture.

Je suis particulièrement heureux que l'Hôtel de la Monnaie ait pu s'associer à l'hommage que nous rendons aujourd'hui à la sensibilité, authentique et lumineuse, de cet artiste ancré par le destin, entre turbulence et recueillement, à la plus véhémente liberté.

Pierre Consigny

Directeur des Monnaies et Médailles

Paris, Juillet 1993

L'exposition à Paris de notre grand peintre Oswaldo Vigas nous comble d'orgueil et de satisfaction. Pour nous et pour tous ceux qui voient en Vigas un des principaux représentants de la créativité du continent américain, avoir pu compter sur l'honorable appui du Ministère de la Culture de France et de l'Union Latine, sur l'enthousiasme d'un groupe remarquable de personnalités du milieu artistique parisien et enfin sur le chaleureux accueil de ce lieu prestigieux qu'est La Monnaie de Paris, revêt une signification toute particulière.

Paris est, comme nous le savons tous, la terre promise et désormais légendaire pour tous les artistes du monde. Là Vigas a vécu une longue période de formation et d'échanges auprès des grandes figures de l'art moderne, avec lesquelles iI a forgé des amitiés très solides, nombre d'entre elles encore vivantes aujourd'hui.

Mon admiration envers lui date déjà de plusieurs dizaines d'années. Nous avons partagé sa foi, ses angoisses et ses réussites tout au long d'une carrière exemplaire, fondée sur la sauvegarde des liens spirituels profonds de l'œuvre artistique avec cette formidable fusion de sèves et de sources qui ont engendré les cultures de notre Amérique.

Dès ses premières œuvres, Vigas annonce un langage visuel qui exalte les relations symboliques entre formes organiques et émotions ancestrales. Si nous jetons dans le temps un regard disposé à trouver les origines de sa trajectoire, nous observons qu'elle s'étire, généreuse et profonde, sur cinq décades. II est certain qu'un demi-siècle est déjà une période respectable pour marquer de son empreinte et définir tout un cycle artistique. Mais, de plus, dans le cas de Vigas, ce demi-siècle débouche sur de nouvelles formes d'expressions riches et originales, car il est, en ce moment, un créateur en pleine éclosion productive qui nous surprend à chaque instant par des trouvailles et des propositions étonnantes. II véhicule une force extraordinaire qui donne un merveilleux élan à l'art des temps nouveaux et des nouveaux continents.

Notre culture, surtout pendant ce siècle, a oscillé entre le dire universel —auquel nous appartenons sans aucun doute— et la revendication de notre propre sensibilité que nous ne devons pas esquiver. Oswaldo Vigas a su assumer cette dualité. Toute son œuvre tend à l'américanité comme un choix personnel qui recueille et sublime une aspiration collective. Son iconographie, dans sa versatilité, nous renvoie à la tradition latinoaméricaine et bien plus encore à celle des Caraïbes. II fait de la peinture le domaine du réel-merveilleux; sur-réalité, mythes, violence, et humour s'entrelacent dans ses tableaux comme dans les romans de Carpentier.

Cette exposition anthologique de Vigas à Paris reflète comme un miroir toute une vie consacrée à créer de nouveaux mondes, amples et généreux pour tous les hommes.

José Antonio Abreu

Président du Consejo Nacional de la Cultura —CONAC— Caracas, Juillet

Quand, iI y a quarante ans, Oswaldo Vigas arriva à Paris, les arts traversaient une période d'intense créativité, et Vigas fut accepté dans ce cénacle, au Salon de Mai et dans les galeries les plus réputées. Effet de la chance; effet de cette merveilleuse faculté qu’ont les créateurs sud américains —encore aujourd'hui— de s'intégrer et de s'imposer; effet du talent aussi: car, sans se laisser aller aux modes et aux querelles qui agitaient alors la vie esthétique, sans nier non plus l'influence de ses amis, Picasso, Léger, Max Ernst, Vasarely, Manessier ou Pignon, Oswaldo Vigas restait avant tout lui-même, un grand peintre vénézuélien, fidèle à son histoire.

Caracas, d'ailleurs, ne l'oubliait pas durant son long séjour parisien et plusieurs expositions de ses œuvres récentes étaient organisées en Amérique du Sud et du Nord.

C'est ce peintre là, cet homme de culture profonde qui a su, comme l'écrit M. Gaston Diehl, "doter son pays et le continent tout entier d'un langage typique", et qui a su aussi aimer et créer en France, c'est son désir de fusion vivant et vibrant, que nous saluons aujourd'hui.

Je suis personnellement fort heureux que Paris et mon Département s'associent étroitement à l'hommage qu'a souhaité lui rendre, avec nous, le Conseil National de la Culture vénézuélien dont Oswaldo Vigas fut aussi un des membres fondateurs.

C'est, à travers l'art, un beau signe d'amitié que s'adressent nos deux pays.

Jacques Toubon

Ministre de la Culture et la Francophonie

Paris, Juillet 1993

En accueillant Oswaldo Vigas à Paris, je suis particulièrement heureux que l'Union Latine puisse, une nouvelle fois, apporter sa contribution à la connaissance et à la diffusion du patrimoine artistique du Venezuela à Paris. Nous sommes tous, en effet, très conscients du rôle important qui revient à cet Etat dans notre Organisation, par la vigueur de sa tradition latine, la qualité et le prestige de ses artistes et de ses écrivains, la part éminente qu'il a prise dans l'art du XXe siècle et le rayonnement de ses institutions culturelles, comme le Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.

L'Union Latine a ainsi présenté à Paris, en 1991, au Musée des Arts Décoratifs, une exposition de Santiago Pol, qui a joué un rôle décisif dans le développement de l'art de l'affiche; et à la Maison de l'Architecture, une exposition qui sous le titre d'Architecture et tropique donnait un panorama évocateur et convaincant de l'originalité et de l'imagination des architectes et des urbanistes du Venezuela au cours des dernières années. Presque au même moment avait lieu un festival dont le programme proposait au public parisien la découverte du cinéma vénézuélien de la période la plus récente.

Cette année, l'Union Latine s'associe à un événement qu'on pourrait appeler le retour à Paris du grand peintre Oswaldo Vigas, retour qui coïncide avec un demi-siècle d'inlassable et féconde activité créatrice. Vigas, en effet, a vécu à Paris de 1952 á 1964. Tout en maintenant d'étroits contacts avec ses compagnons latinoaméricains, il s'est pleinement intégré au milieu artistique de la capitale, nouant de multiples amitiés, dont celle de Picasso en 1955, et est invité régulièrement à de prestigieuses expositions.

On lui doit une initiative marquante de l'histoire de la vie artistique parisienne: l'organisation en 1962, au Musée d'Art Moderne de la Ville, de la première exposition de l'Art Latinoaméricain à Paris.

C'est que Vigas —et c'est peut-être un caractère bien latin— n'est pas un artiste qui reste enfermé dans ses problèmes personnels. Humaniste, homme de culture et de liberté, préoccupé par les grandes causes de son temps et de son pays, il a été Attaché Culturel à l'Ambassade du Venezuela à Paris, responsable des activités culturelles de l'Université des Andes à Mérida et Directeur General des Arts à l'Institut National pour la Culture et les Beaux-Arts —INCIBA— de Caracas.

Je souhaite vivement que sa brillante anthologique permette au public parisien de refaire connaissance avec une œuvre qui témoigne de notre époque tourmentée et qui est profondément enracinée dans l'histoire de sa terre et de son peuple, ("mon ancêtre Bolívar", dit-il lui-même en parlant du "Libertador" auquel il a consacré une série de portraits en 1983). Tout en étant viscéralement personnelle, son œuvre nous aide à comprendre que le patrimoine et les traditions, les mythes et les visions de cette latinité d'Amérique dont il est issu, sont des valeurs qui nous concernent et que nous partageons.

Je suis très reconnaissant à Monsieur Pierre Consigny, Directeur des Monnaies et Médailles, d'avoir bien voulu accepter que cette rencontre ait lieu dans le cadre magnifique de I ‘Hôtel de la Monnaie, chef-d’œuvre de J.D. Antoine et de ce néo-classicisme de l'époque de Louis XVI, propice à de salutaires méditations sur l'universalité du langage artistique de la Latinité.

Philippe Rossillon

Secrétaire General de l'Union Latine.

Paris, Juillet 1993

La Fundación Banco Consolidado unit aujourd'hui ses efforts à ceux du Consejo Nacional de la Cultura du Venezuela, du Ministère de la Culture de France et de l'Union Latine, rendant ainsi possible la réalisation de cette exposition rétrospective d'Oswaldo Vigas dans le prestigieux Musée La Monnaie de Paris.

Cet événement est un des plus importants organisés à l'étranger pour l'artiste, non seulement par le nombre des œuvres présentées et leur diversité technique, mais aussi par leur amplitude chronologique: 137 pièces parmi lesquelles des peintures, des dessins, des sculptures, des tapisseries, des céramiques, qui constituent, tout au long de 41 ans d'activité plastique, depuis 1952 jusqu'à nos jours, le cheminement de presque toutes les étapes créatives de l'artiste. Ajoutons à cela le caractère illustre du musée parisien qui ouvre grand ses portes pour le recevoir.

Vigas conserve un lien affectif étroit avec Paris, ville où il vécut une grande partie de sa jeunesse et à laquelle iI resta attaché toute sa vie. C'est précisément dans cette capitale française qu'il participa avec enthousiasme, à partir de 1952, aux activités pionnières qui établirent les fondements d'une rénovation esthétique au Venezuela, promouvant dans son pays et en particulier dans sa ville natale qui est aussi la mienne, Valencia, la connaissance de l'art contemporain.

Par cette exposition, Vigas renoue, d'une certaine manière et avec une nouvelle vigueur, ses liens avec Paris qui, comme pour tous les artistes vénézuéliens de sa génération, revêtent une si profonde signification.

C'est avec une grande satisfaction que la Fundación Banco Consolidado accompagne Oswaldo Vigas pour cette exposition rétrospective á la Monnaie de Paris.

José Alvarez Stelling

Président de la Fundación Banco Consolidado

Caracas, septembre 1993

La plongée immémoriale

Dan Haulica

Président du Congrès de l'Union Latine, Président d'honneur de l’association Internationale des Critiques d'Art Paris, Septembre 1993

Par le hasard d'une contigüité inattendue, l'actuelle exposition Oswaldo Vigas, qui fête l'aboutissement créateur de l'artiste, plante son décor dans le majestueux Hôtel des Monnaies: à deux pas du lieu même —de l'atelier, Rué Dauphine—, où le peintre avait accompli avec joie, iI y a quarante ans, son début parisien. C'était une géographie artistique tentée par des rencontres inoubliables, les fantasmes de l'imaginaire latino-américain rôdaient autour, cordialement, dans l'effervescence des propos et des gestes. Sur le Pont des Arts on aurait pu croiser, surgie de l'équilibre fragile d'une fiction sans pareil, la silhouette de l'insaisissable héroïne de Cortázar, —en 1963 allait-il lancer Rayuela, la Marelle, et faire sauter à cloche-pied le roman, entre les cases d'une énigme fascinante.

L'exercice s'avérait plus qu'un divertissement rêveur, dans sa règle, insidieuse et inexorable, l'ironie de l'imagination savait inculquer toute une philosophie du multiple. C'est pourquoi on l'évoque ici, ce livre-emblème de la modernité latino-américaine, avec son balancement d'absence et présence, avec ses hantises irrépressibles, —le "besoin de Paris", dont parlait déjà Rubén Darío, plein d'une fiévreuse nostalgie; et avec une architecture insolite, d'espaces et de temps, qui puissent traduire errances et exil. Car la liberté aléatoire de l'écrit, qui offre "son mode d'emploi", laisse paradoxalement entendre les voix d'un déterminisme profond. Carlos Fuentes n'avait pas tort d'y voir le reflet du sourire d'Erasme —plutôt Erasme versus More—, une réponse lucide aux siècles où l'utopie semblait indissociable de l'histoire américaine. "La structure littéraire de Marelle—dit-il, sagace—, divisée entre un là-bas, Paris, et un ici, Buenos Aires, dessine un jeu d'utopies, qui est à l'origine de notre culture. Si au XVIème siècle, l'Amérique a été l'utopie de l'Europe, au XXème siècle l'Amérique lui a rendu la pareille et a fait de l'Europe notre utopie. Pas n'importe quelle Europe, toutefois: l'Europe progressiste, démocratique, libérale, qui était déjà, dans nos illusions, ce que nous-mêmes, à partir de l'indépendance, allions devenir".

La fièvre de l'lndépendance tombée, cette seconde utopie eut maintes occasions de s'émousser, livrée à l'âpre démenti de l'histoire concrète. Le pays réel, loin du pays légal, laissait partout, en Amérique Latine, peu de chances à ces belles illusions. Bolívar, lui-même, éperdument fidèle à cet idéal, à l'avenir libertaire du continent, avait percé assez tôt les raisons de concevoir pour l'Amérique un modèle autonome, en rapport avec l'immensité de son espace: dix-huit mille lieues, qu'il fut amené à parcourir, durant ses expéditions, à chevaucher, plus de deux fois le tour du monde! A elle seule, cette étendue de la planète aurait eu le droit, avec ses ressources et talents, d'engendrer un raccourci saisissant de notre espèce, valable au-delà des parallélismes d'école et des mesures pusillanimes, qui se rapportent sans cesse aux paradigmes connus. Autres que l'Europe, par le concours de facteurs irremplaçables, un destin particulier l'a voulu, —"Nous sommes un petit genre humain", déclarait-il, au nom des peuples difficiles et brûlants qu'il avait conduits à la victoire.

Pas de revendication clamoreuse, qui isolé et réduit, mais aussi pas de veule modestie, dans la démarche du jeune peintre débarqué en Europe à l'automne de 1952, Oswaldo Vigas se montrait, avant tout, porteur d'une continuité sans complexes; assumant depuis son point de départ, sur les contreforts de la Cordillère, depuis Mérida, à l'Université des Andes, un projet créateur où l'authenticité ne se confond point avec quelque rétractile obstination. Au contraire, naturellement perméable aux quêtes et inquiétudes contemporaines de langage, elle va se situer, pour notre peintre, a l'interface d'une légitime tension vers l'universel: de pair avec une telle tension, impossibles à disjoindre. Ce que, bien des années après, un commentateur devait l'écrire d'un trait hardi, Carlos Silva, notant en 1985, comme signe pour l'lmago Mundi de Oswaldo Vigas, l'énergie qu'il met à remuer "los encapsulados localismos"; à éventer le grain des accumulations fermées sur elles-mêmes, étroitement bouchées.

Le peintre s'y emploie de bonne heure, à Paris le petit atelier qui l'abrite, rue Dauphine, devient lieu de rencontre sans ambages, entre artistes et écrivains, latino-américains et français. Le labeur quotidien, animé et assidu, la vérité humaine de l'ambiance s'accomodent vite de l'ambition généreuse qui est la sienne —multiplier les occasions d'ample dialogue, créer l'événement artistique, favorable á la convergence internationale. Sous de tels auspices, il irrigue son Venezuela natal de tout un courant d'œuvres européennes, —45 artistes, parmi lesquels Picasso, Léger, Herbin, Magnelli, Magritte, Masson, Max Ernst, Hartung, Pignon, Appel, participent, par ses efforts, à l'Exposition de Valencia de 1955, célébrant, dans un véritable exploit cosmopolite et caraïbe, le Quatrième Centenaire de cette ville.

Symétriquement, vers la fin du séjour à Paris, son aptitude de se dévouer à une idée, de la servir, efficace et ardent, aboutit à l'ampleur représentative d'un véritable coup de maître. Ce fut, en 1962, l'Art Latino-Américain à Paris, une entreprise d'enthousiasme et en même temps d'équilibre dans l'abondance, car l´on se proposait de mettre ensemble les élans variés de toute une communauté créatrice. Réunir 134 artistes lors d'une exposition compréhensive, au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, tenait du défi le plus franc et de la prouesse, les organisateurs s'en rendirent compte, à travers les réactions déclenchées. Il y avait, parmi eux, Matta, Lam, Cárdenas, Krasno, Penalba, les critiques du Comité de Sélection, Jean-Clarence Lambert, José-Augusto Franga et Raoul-Jean Moulin, ajoutaient leur compétence au prestige d'une machine intellectuelle qui sut agir sur l'opinion, —un appoint décisif étant celui des textes de haut vol signés par des écrivains tels Cortázar, Neruda, Octavio Paz, ou l’admirable essayiste vénézuélien Mariano Picón Salas. Grandement nécessaire, l'initiative à laquelle Oswaldo Vigas s'est attelé de manière soutenue, en promoteur infatiguable, constitua un signal pour l'intérêt suivi qui devait se produire, dans l'après-guerre, — à l'égard de tout un continent, de tout un versant créateur, et de sa disponibilité moderne. Réitérer ces précedents, par l'intermède de l'actuelle exposition Oswaldo Vigas, nous paraît un geste qui s'impose. En s'appuyant à leur exemple, de réciproque découverte, l'Union Latine pourvoie fermement à ses propres taches, à son programme de solidarité culturelle, efficiente et inventive.

Le temps était alors propice aux travaux ambitieux, de Caracas les appels de l'architecte Carlos Raúl Villanueva, en train de construir la Ciudad Universitaria, suscitaient une attention évéillée auprès de nombreux plasticiens, sensibles à l'interférence des arts, rêvant de bien remplir de leurs œuvres le réceptacle des murs. Obligés de penser la composition à une échelle audacieuse, des artistes de noble renom acceptèrent l'envergure de ce défi. Arp, Laurens, Léger, Pevsner, Vasarely, Calder s'y engagèrent, la Ciudad Universitaria devint un lieu saturé d'art, qui rend hommage à la gloire du moderne, mais aussi à la sociabilité créatrice, à une émulation calme et saine. L'idée d'en faire part au public français et international, au moment même où le chantier battait son plein, suggérée par l'ami et le témoin de toujours, Gaston Diehl, fut embrassée par Jean Cassou. En 1954, le Musée National d'Art Moderne s'ouvrit à cette démonstration, sous le titre Œuvres pour la Cité Universitaire de Caracas on put voir des preuves manifestes d'un mécénat éclairé: maquettes et fragments conçus pour la respiration confiante de cet espace, dans les vastes jardins aux palmiers où se déploie la Ciudad.

Auteur de cinq compositions en mosaïque —murales d'amples dimensions— destinées, pour la plupart, à la Place du Rectorat, Vigas figurait dans cette exposition, de plain pied avec des maîtres insignes, dont il avait gagné à Paris l'amitié. L'expérience lui fut un examen réussi, les mosaïques collent bien à la logique de l'architecture, elles résistent moralement. C'est le point extrême, on dirait, d'un processus qui tend à rendre intelligible le langage des formes. L'accent impérieux de leur trajet se réclame, le plus souvent, d’une géométrie qui se veut sans attaches imprécises et sans flou. Mais cette volonté de faire net, en se fortifiant dans le recours aux schémas, n'atteint pas toujours son but, l'énoncé réducteur n'arrive pas à se dégager de toute frange vitale. C'est que le système de signes adapté au mural, dont use Vigas, procède moins de Kandinsky, de son firmament géométrique, mais plutôt d'une autre grammaire des formes, née plus près, dans l'esprit curieux et la culture latine d'un Ibéro-Américain: Torrés-Garcia, originaire de l'Uruguay, dont l'importance historique, entre Barcelone, Paris et Madrid, n'a pas été assez fortement relevée; et dont le code de signes mêlé ténacité et astuces, un goût d'imprévisible et de tendre chaleur, —comme si on humait encore la terre et les choses dans les envols les plus abstraits.

L'un des murs décorés de mosaïques par Vigas, à l'édifice du Rectorat, refuse de taire cette sorte d'attachement secret au réel, la géométrie se met en broussaille. Des lignes tendues, on les prendrait pour des flèches barbelées; ou on les découvre avancer des tentacules semblables à des bras de grue, qui s'intriquent ou divergent, —sans obéir à la définition rationnelle des plans. Autant de surprises, qui viennent griffer l'écran d'un muralisme trop confortable, —et ne manquent pas d'échos dans la peinture de chevalet de la même période. II y aurait matière á des rapprochements appropriés, les titres des tableaux en disent beaucoup, cette toile longue de presque deux mètres, qui orne la Galería de Arte Nacional de Caracas, s'appelle Edificaciones, et son rythme constructif, donnant la réplique à l'art mural, laisse bourgeonner les verticales, entrecoupées de perpendiculaires, à l'instar d'une haie où les pieux se couvriraient de luxuriances nerveuses. Annonce est faite —une autre toile de 1954, du même timbre sévère, s'intitule Anunciación —d'une phase picturale, dominée de terres et de noirs, capable d'allier les scrupules de la clarté constructive avec l'impression de mystère, de cohérence impénétrable. Un ruissellement austère sourd de cette carrure constructive, son branchage subtil s'entrelace aux soutiens de l'image, ses épines pointent dans la continuité d'un espace en cascade. L'artiste ne peut se contenter du construit, il lui faut, pour son univers, une fibre qui pousse, insoumise, impérieuse, dans l'épaisseur de la nature. Au-delà des ambitions rationnelles, de l'héritage cubiste et constructiviste, Vigas retrouve le chemin d'un voyage à rebours, vers les nœuds obscurs où le temps se met à reculer, vertigineux, lui aussi, comme une cascade qui remonte à la source.

Difficile de s'interdire, à ce niveau profond, une analogie avec Los pasos perdidos—la plongée immémoriale conçue par Alejo Carpentier: la fiction qui vogue sur les ruptures d'horizon mental, de même que sur les rapides des fleuves impitoyables. Lors de cette régression sidérée, lui, le prosateur cubain, avait imaginé, sur le fond de cratères étranges, une flore terrifiante —comme un scandale ontologique, monstrueusement rebelle à nos connaissances; des gouffres du temps, antérieurs à l'œil humain, où prolifèrent, dans leur lacis morbide, les espèces qui ont fui l'histoire, qui vont disparaître un jour sans avoir été nommées, — recréées par le Verbe.

Mais la hantise d'une descente vers l’Innommé, vers l'inextricable d'une nature impersonnelle, lourde de silence "prénatal", nous projette dans le noyau irréductible de l'imaginaire, tel que l'a développé la création latino-américaine. Sur le seuil grave de ce domaine, en gardien majeur des richesses qu'il a puissamment révélées, se tient un vénézuélien, Rómulo Gallegos. Par son livre fondamental, Canaïma, les éléments font irruption avec une telle véhémence, qu'ils semblent secouer à jamais toute littérature de jardins paysagers. C'est un souffle grandiose qui balaie, sur son passage, toute assurance commode envers la nature. Croyant l'avoir domestiquée pour de bon, retranchés dans nos fragiles certitudes, la vantardise de notre orgueil se voit ici, précaire, aux prises avec la démesure du primordial. Gallegos corrige cet oubli présomptueux, son "Venezuela, dont la découverte et la colonisation restent inachevées", cache "d'immenses régions mystérieuses, où l'homme n'a pas encore pénétré". Et c'est á travers lui —"Notre Père qui êtes Gallegos", écrivait Fuentes—, à travers cette intuition incontournable, que nous sommes entrés, émus, subjugués, dans l'hyperbole d'une nature qui ne se laisse pas convertir en paysage.

Que l'on pense à la grande peinture mexicaine, cieux embrasés, volcans, pierrailles maudites, forêts invaincues, orbites desséchées de la planète, tout porte le présage ou le souvenir de cataclysmes, tout proclame l'excès et l'incommensurable. De même, cette nature indomptée de Gallegos, touche à une conscience collective, à un réseau d'obsessions essentielles. II y met un sens violent du défi, —opiniâtre à affronter la selva, et sa fascination, apte à enlever des morceaux d'extraordinaire brio: tel l'ouragan tropical qui roule des montagnes de tonnerres, et charrie des rafales démentes sur les arbres brises, qui siffle dans son buccin d'apocalypse entre les cordes des lianes, pour fendre forêt, gorges et ravins; qui fouette déchaîné, sans répit, le corps de l'homme nu, dressé seul contre le tourbillon, les pieds bien ancrés dans le sol, tandis que l'éclair l'enveloppe, aveuglant, dans l'aura de son fluide...

Apothéose presque suicidaire, d'un héros que l'histoire exile, que la nature est prête à dévorer, cette nature à laquelle Marcos Vargas, le personnage de Gallegos, dispute sa personnalité et à laquelle toutefois il veut appartenir: ne fut-ce que pour trouver une telle émergence, comme une douloureuse épiphanie!

Interroger ainsi les perspectives de cet affrontement, ne tient pas, de notre part, à quelque enthousiasme pour un dilemme trop simple, civilisation-barbarie. La robuste plénitude que l´on envisage derrière ce moment culminant, cet acmé, comporte aussi un enthousiasme —celui d'être soi-même, une originaire joie d'être—, unissant l'homme, chez Rómulo Gallegos, à d'autres visions de créateurs latino-américains, Miguel-Angel Asturias, par exemple. Et —ajoutons— l'homme qui fut Rómulo Gallegos, en tant que Président élu de la République, dont le gouvernement constitutionnel, destitué en 1948, au profit d'une Junte Militaire, justifiait des sympathies généreuses; Oswaldo Vigas prit parti pour lui, à Mérida, dans les manifestations universitaires qui entendaient protester contre ce coup dictatorial.

Quant à l'univers proprement pictural de Vigas, comment ne pas rappeler, au début de Canaïma les lignes sur "La Guyane des aventuriers"? Elles semblent étonnamment traduire la relation espace-temps que prodiguent les tableaux du peintre. La synthèse de ces métaphores définit un univers "Monde abyssal où reposent les clés millénaires. Forêt inhumaine... cathédrale aux milliers de colonnes".

Qu'on l'explore sans précautions spéciales, sans vain appareillage ordonnateur, chronologique, au hasard des titres, toujours est-il que la peinture d'Oswaldo Vigas nous communique une densité faite de mémoire, en premier lieu. C'est pourquoi les pierres peuvent se montrer fertiles (Piedras fértiles, vers 1959-1960, lors d'une étape d'empâtements légers) et se soustraire, en quelque sorte, à leur muette compacité; blotti dans leur état inerte, un principe de germination va rejaillir, pour annuler les fatales limites du réel. Dans la même foulée artistique, d'ailleurs, à la même époque, Mineralización et Germinación apparaissent comme des termes d'un couple alternatif, le mouvement qui les porte sait résorber les contraires, et leur tranchante exclusion. "Etres, plantes, minéraux et bêtes doivent avoir existé unis, faisant un seul corps. Avec ces figures, j'essaye de réunir ce qui jamais n'aurait dû être séparé" —nous confie Vigas, en 1982. L'artiste prend, donc, sur lui de restituer cette condition perdue, il y va par le palliatif désespéré de ses agrégats chimériques. D'où, son Arbre animal, dessiné en 1942, non sans une petite révérence à l'art ensorcelé de Max Ernst; plus tard, véhiculant stupeur et familiarité, les variations qui tournent autour du Personnage végétal; après avoir configuré, jouant serré, l'Objet végétal ; pour aboutir enfin, dans une fureur éclaboussée, au fantasme des Personagrestes ; et pour monter, à partir de Libellules hautaines, une espèce de formations composites, curieusement pointues et tout de même arborescentes. Plus qu'un engouement à l'égard du Baroque —explication que l´on fait ressortir trop de fois, lorsqu'on traite d'Amérique Latine—, ce qui est en acte ici, dans cette prodigalité de métamorphoses, relève plutôt d'une impatience de communion, au tréfonds de l'histoire naturelle; comme si, par un consentement enchanté, le règne animal viendrait se muer en végétal, et les espèces les plus diverses changeraient entre elles apparences et raisons d'identité, d'un étage à l'autre du biologique. Un synthétisme, au-delà du descriptif, rend possible une telle démarche unificatrice. Et ce qui court, le long de ce front continu, c'est une certaine chaleur fatidique —même là où s'étale, sereine, presque immatérielle, l'inspiration de la série Hieráticas, autour de 1970; or la quiétude astrale d'une peinture qui mérite qu'on l'appelle La piel lunar-Peau de la lune.

Et, dans un autre régime de translations métaphoriques, cette fois au ras de la terre, d'une route qui longeait la côte caraïbe, comment oublierais-je ces arbres dont l'écorce, insolite et tendre, telle une soie argent et rouge, leur avait valu le nom, Piel de Indio? Peau d'lndien, Vigas précisément me l'avait indiqué, ce nom comme une décharge poétique; et, l'écoutant, sur le chemin vers Macuto, ou dans son propre atelier, en train de montrer ses toiles, je me disais que pour lui, le peintre, chaque analogie entre les territoires distincts de l'existence, chaque pas d'un règne à l'autre, étaient ressentis comme un élargissement bénéfique. Faits pour le retremper dans un fort sentiment, d'appartenance à l'univers, ces bonds hors du limitatif, de l'individuation, ne nous rappellent-ils une fameuse nostalgie, exprimée par Asturias? Celle qui voudrait conjurer à l'artiste le malheur de "ne pouvoir être tout" - pierre, arbre, oiseau et vent.

II peut être beaucoup de choses, et emprunter de multiples visages, l'artiste de l'Amérique Latine! Sa cohérence est apte à contenir ('innombrable, comme ces nuits de vastes silences, dans l'estuaire colossal des fleuves de la plaine, où l´écho permet d'entendre distinctement les sons et les paroles, à plusieurs lieues de distance; ces nuits qui, soudain, se peuplent d'un immense bruissement d'ailes, d'un autre véritable fleuve, impérieux, avançant là-haut, dans le ciel. Christophe Colomb l'avait reconnu, lorsqu'il approchait la terre, —"Toute la nuit j'ai senti les oiseaux passer", avait-il écrit, dans son Journal. Pas loin de son itinéraire, des siècles plus tard, ce miracle tranquille réapparaît sous la plume de Gabriel García-Márquez, quand il évoque Bolívar. Le courant d'air frais semble passer de nouveau, la pulsation aérienne remplit de ses vagues l'espace lointain, au-dessus des têtes qui se penchent, désabusées, lors de cette dernière expédition. Car le General qui descend le Magdalena, contemplant encore les étoiles, navigue vers la mort, il porte avec lui le labyrinthe, invoqué par García- Márquez, son débat sans issue centre la maladie et l'ingratitude.

Au départ de Santa Fe de Bogotá, démissionnaire ou plutôt "illustre proscrit", n'exhibant aucun insigne de son rang, ni le moindre indice de l'énorme autorité qu'il avait acquise, désemparé, le General fait des adieux à une assemblée d'officiels —gouvernement, diplomates et forces militaires—, sous une bruine interminable. L'épisode, tel que l'imagine le romancier, a de quoi imprégner la mémoire, —le maitre de maison, ministre de la Guerre, le conduisant, et se livrant à un vain assaut de politesse, le moment de monter en selle: "II tenta de l'aider en le tenant par le bras du bout des doigts, comme s'il était en verre, et il fut surpris par l'énergie en tension qui circulait sous la peau, telle un torrent secret sans relation aucune avec l'indigence du corps."

Précis, pénétrant comme une radiographie, le récit de García-Márquez nous arrête à point nommé. Saisis par cette image-là, parcourue d'énergie indestructible, par sa révélation intense, nous lisons comme un hommage inattendu à Bolívar, en accord avec toute une logique interne, les cadences mêmes de la peinture, l'enchaînement de l'espace, chez Vigas. II ne lui fallut pas quelque chose de circonstanciel pour l'inauguration du Museo Bolivariano Contemporáneo de Santa Marta, le lieu où mourût le General et oü on le voit mourir, dans le roman de Márquez. Invité par le Président colombien Belisario Betancur, Vigas s'y rendit, en 1986, avec d'autres artistes des pays qui doivent leur dignité au Libertador. Et il apporta une pièce d'une vive expansion, se rattachant à ce qu'il y a de plus enraciné en lui. Mis ancestros, Mes ancêtres, —le titre aussi nous ramène à ses options durables, ainsi que, ample et svelte, l'agencement des formes qui se tiennent droit, pour la cérémonie d'un cuite rougeoyant, obstiné. Parade, Offrande, sont, d'ailleurs, titres de peintures produites à la même époque, en 1977, dans le circuit d'inspiration qui engendra l'apparition frontale du Grand Ancêtre ou cette toile, sensiblement apparentée, en depôt à Santa Marta.

Avec leur rythme répétitif et leurs accents bien marqués, ces personnages semblent fantastiquement hissés sur d'invisibles échasses, —pour un théâtre des Ancêtres. Carnavalesque et hiératisme y sont convoques, sur le même plateau, quelquefois l'aplomb des silhouettes, leur épouvantail rigide, se laissent entourer, enchâsser, par le jeu d'écailles d'un papillon gigantesque (Prisioneros de la Mariposa, 1979). On rêve de telles aventures, depuis l'Eden entrevu dans les premières chroniques et lettres de la Découverte, jusqu´ à la stupéfaction lucide orchestrée dans le Partage des eaux-Los pasos perdidos. Cette fois, la peinture flaire, à son tour, l'accident merveilleux, annoncé dans les textes. On croit presque l'atteindre, non sans terreur, —les nuages colores d'où commence " à pleuvoir des papillons sur les toits, dans les cruches, sur nos épaules".

Quelquefois, aussi, l'enchaînement de verticales, qui soutient le tableau, reçoit l'impact d'une agitation imprévue, Oiseau et personnage (1977), les voilà dans un combat enchevêtré. Plus que l'occasion de présages terrifiants —comme, en 1963, Aves agoreras ou autres tableaux similaires— le motif donne maintenant une peinture large et ventilée. Paradoxalement, le choc explosif recouvre un frémissement végétal. Et, devant cette vitalité essentielle, on n'a pas tort de relever le regard, cherchant, par-dessus la cime des arbres, un espace où l'on entende la pulsation des ailes, leur fleuve impavide.

Dans sa nappe, verticalement dressée, la peinture de Vigas palpite de sursauts qui se croisent, vivaces, d'élans qui courent, inusables. Comme dans l'image de Márquez, des énergies sans nombre tressaillent sous la peau tendue de l'univers.

Une telle intuition centrale décide des affinités et des échanges spirituels qui définissent le peintre. Non pour en faire une liste exhaustive, non pour un pédant constat des influences, l'opération qui devrait cerner ces rencontres ne saurait ignorer la particularité du cas Vigas. Précoce à se manifester brillamment, à imposer une œuvre et une vision d'artiste, depuis l'âge de la première jeunesse, il fut inépuisable à chercher les contacts avec confrères divers, dans une multitude d'expériences: de telle manière que son apprentissage s'est poursuivi à travers une chaîne irrégulière et féconde, entre collègues notoires et maîtres. Nonobstant le métier sûr qu'il se soit vite approprié, sa formation garde une liberté d'autodidacte. Mais à ce terme je donnerais volontiers, lorsqu'il le concerne, la connotation que lui accordait Henri Focillon. L'appliquant à Viollet-le-Duc, dont il prononçait un éloge fervent, le grand historien de l'art repensait le terme, par une de ses formules lapidaires: "L'autodidacte, disait-il, est celui qui a plus donné qu'il n'a reçu".

Rassembler tous les chemins qui picorent dans une main qui se tend au destin, —serait oiseux, sans doute, si un témoignage n'était pas là, au point initial, avec sa charge de prédiction et de poésie. Peu de temps avant son départ pour l'Europe, une photo nous montre Oswaldo Vigas chez Armando Reverón, à Macuto, là où le vieux —le plus sensible des peintres, jusqu'à l'évanescence —vivait comme un ermite, méprisant le confort citadin. La figure envahie de longs cheveux et d'une barbe hirsute, à demi-nu, mais d'une noble prestance, il tâte de ses mains le visage souriant du jeune visiteur. On dirait un patriarche rembrandtien, descendu aux Tropiques, le vieillard qui cherche, avec des gestes tremblants, la jeune pousse de la continuité, le talent qui mérite sa bénédiction.

J'allais voir, des années après, l'ambiance de Reverón, de cette hutte symbolisant toute une régression vers la bonté de la nature. Mais la luxuriance végétale qui devrait prévaloir chez Vigas n'était pas celle de Bernardin de Saint-Pierre, mais plutôt celle des cosmogonies inachevées, dont regorge l'Amérique. "El real maravilloso", le réel merveilleux, le concept mis en circulation par un célèbre essai d'Alejo Carpentier, suppose la force revêche de ces racines, qu'il oppose aux recettes d'écoles littéraires. Hostile à l'arbitraire codifié, aux trucs de prestidigitation, surréalistes ou autres, Carpentier prône la valeur magique des rites d'initiation, au Haïti surtout, mais il cite aussi, au Venezuela, la Fête du Saint Corps, visible encore à San Francisco de Yare: une cérémonie dont l'extraordinaire version négroïde a laissé des traces indélébiles dans le souvenir d'Oswaldo Vigas. Pour qu'il ne reste pas un simple artifice d'atelier, le merveilleux doit se confronter à une terre et à une foi. D'où, le jugement hautement positif porté sur Wifredo Lam, le peintre latino-américain de la génération précédente, qui va constituer une référence pour Vigas, également; le premier à nous avoir prouvé la créativité mythologique de la nature tropicale.

Mais des exclusivismes, dans le raisonnement de Carpentier, qui frappent les surréalistes par exemple —André Masson, surtout— ne sauraient nuire à ce grand arc d'exaltation créatrice et de sympathie compréhensive, auquel Vigas appartient, à côté de Lam, bien sûr, mais aussi de Brauner, avec son sens aigu du fatidique et de l'aventure intérieure; ou de Matta, chez qui le fantastique, tel un Protée espiègle, change souvent de registre, jusqu'aux confins de l'archéologie et de la science-fiction. Au-delà de ce premier cercle, ensorcelé et visionnaire, les rencontres et influences peuvent interférer d'autres aires, sous le signe exaspéré de l'expressionisme ou celui, disjoint, des peintures d'un Bram van Velde, avec leurs structures d'écorché transparent.

Ce n'est pas en additionnant de façon flegmatique les possibles références, les ajouts qui se sont déposés le long d'une carrière d'artiste, que Ton rend compte de sa vigueur, de ses véritables ressorts. L'artiste est autre chose qu'une somme arithmétique, d'autant plus celui, tel Vigas, qui croit, dans le sillage picassien, à sa mission d'inquiéter: d'être utile en suscitant une noble angoisse.

Possédé par le goût effréné de la complication subtile, on peut se complaire, comme Lezama Lima, dans la recherche des croisements les plus incroyables: pour l'écrivain et l'essayiste des Eres imaginaires, telle architecture baroque de Kondori, le bâtisseur indien, par exemple, fournit la rencontre des feuilles de la forêt vierge américaine et du motif grec trifoliolé; de tel ornement incaïque avec les acanthes corinthiennes. Sans frénésie dialectique, mais aussi sans s'attarder dans quelque optique fragmentariste, notre peintre sait ferme que son Amérique est un monde. "América es un Cosmos", déclarait-il, près de ses débuts. Et il entend l'embrasser, comme une grandiose réalité œcuménique —personnification féminine, tour á tour majestueuse et terrible,— depuis la première figure, en 1953, au Salon de Mai, jusqu'en 1987.

De même que son autre cycle, La Sorcière, élaboré très tôt, pourrait rejoindre une glorification étrange du principe féminin à travers l'histoire —celle que Michelet seul avait osée—, il y a chez Vigas, dans le cheminement de ce thème fondamental, une ampleur qui menace et protège à la fois. La variante de 1987, une étude intitulée América, la madre, nous jette un défi vaste, libre de tout fatras anecdotique. Explosive, elle émerge devant nous, autoritaire; mais clarifiée dans ses bleus, telle un vitrail, sa forcé nous apparait limpide et rédemptrice.

A l'heure de la consécration

Gaston Diehl

Nice, Juin 1993

A peine marqué par l'âge, Oswaldo Vigas est demeuré fort semblable au jeune étudiant, avide de connaissances et anxieux de s'exprimer, que j'ai rencontré en janvier 1950 lors de ses nombreuses visites enthousiastes de l'exposition De Manet à nos jours constituée par mes soins pour l'Amérique Latine et que j'étais venu présenter à Caracas

Deux ans après sa vocation s'affirme et sa maturité est devenue si évidente qu'il obtient le Prix National d'Arts Plastiques et d'autres récompenses octroyées par le jury auquel je participe, ce qui lui permettra, muni de ce léger viatique, de partir aussitôt en quête de l'aventure parisienne.

Il n'en reste pas moins lié à sa terre natale dont il s´est efforcé de me faire découvrir quelques traditions auxquelles il attache déjà un grand intérêt: danses des Diables de Yare devant l'église, idoles préhispaniques de Tacarigua qui commencent à orienter son inspiration.

En dépit de son éloignement le génial créateur des bâtiments de l'Université Centrale de Caracas où je donne mes cours, l'architecte Carlos Raúl Villanueva qui vient de passer des commandes à Léger, Vasarely, Laurens, Calder, Lam, Lobo, Arp, Pevsner, etc., fait également appel à lui. II lui confie la réalisation de quatre grands muraux à l'entrée du Rectorat. Leur représentation est si symbolique du pays, qu'elle servira récemment, quarante ans après, d'illustration pour la couverture du roman majeur Canaima du plus illustre écrivain vénézuélien, Rómulo Gallegos.

Cette même année 1954 il se charge de réunir au Salon de Mai à ma demande un bel ensemble des vénézuéliens de Paris.

Les années passent, mais je ne manque pas lors de mes congés en France de le retrouver. Plein d'une généreuse ardeur il consacre aussi bien son temps à explorer les voies picturales nouvelles ou à s'initier à la gravure vers laquelle le porte son sens graphique, qu´ à se dévouer pour venir en aide aux confrères de tout le continent. Ainsi en vient-il naturellement à créer le Premier Salon de l'Art Latinoaméricain à Paris au Palais de Tokyo, d'une excellente tenue.

Dans le sens opposé il se risque à proposer à Valencia, la ville où il a vu le jour, de constituer en 1955 une grande manifestation internationale, patronnée moralement par Picasso, où il réussit à confronter dans cette toute petite ville de la province vénézuélienne, les personnalités marquantes de l'Europe, de Picasso à Max Ernst, de Sutherland à Hartung, en passant par Magritte, Léger, Matta, Lam, etc., ainsi que Vasarely et Manessier qui tous deux remporteront les Premiers Prix de la compétition.

Sans cesse en mouvement et en relations amicales avec ses compatriotes, il m'adresse régulièrement ses informations sur leur travail, leurs projets, pour la revue Compás que nous publions à Caracas à l'lnstitut vénézuélien-français. Ce qui ne l'empêche pas de se mobiliser en faveur de sa propre création dont il s'estime en mesure de montrer les étapes successives, soit régulièrement au Salon de Mai et dans des galeries parisiennes, soit désormais à l'étranger. Malgré les moyens modestes dont il peut disposer il se rend en Espagne, en Italie, aux Etats Unis, aussi bien au Venezuela où il est loin d'être oublié. Des fonctions officielles lui sont même offertes à l'Ambassade à Paris auxquelles il renoncera rapidement pour préserver son autonomie.

Plus que jamais à cette époque iI prend conscience de la responsabilité de l'artiste et engage dans un véritable manifeste, en 1967, l'ensemble des créateurs du continent à tenir compte de leurs racines, de leur histoire, de leurs souvenirs si différents de ceux de l'Europe. Avertissement solennel, prophétique, qu'il reprendra en termes très précis, dans son intervention au nom des artistes de son pays, lors du Congrès Extraordinaire de I'AICA à Caracas, en 1983 et qu'il ira répandre plus tard, avec ses tableaux, dans la plupart des pays voisins du sien qui lui réserveront un accueil chaleureux. Ses énigmatiques sorcières, les Brujas, redevenues son thème familier, peuplent musées et collections particulières un peu partout.

Son évolution s'est d'autant précisée qu'il a fini, après ce long intermède parisien si nourri d'actions et de projets, par revenir, comme je I'y encourageais, au Venezuela où sa présence se fit vite apprécier. D'abord à Merida, comme directeur de la culture de l'Université des Andes où il apporte une riche animation picturale, musicale, cinématographique. Puis le retour à Caracas qu'il marque désormais de ses multiples interventions: expositions, articles fréquents dans la presse où il prend courageusement parti, polémique, vitupère ou suggère d'intelligentes solutions. Nul doute qu'il joue au long des années, par son art comme par ses articles, un rôle particulièrement éminent et brillant.

De temps à autre sa pensée et celle de son épouse se reportaient, non sans quelque nostalgie, vers ces lieux parisiens où il avait lutté et triomphé dans une relative discrétion en cette période enfiévrée et conflictuelle. Nous les évoquions ensemble lors de mes rituels passages à Caracas où inversement de ses brefs séjours en France pour commander les tissages de ses tapisseries à Aubusson.

Puis, comme toujours, le hasard est venu à bon escient se charger de l'accomplissement que nous souhaitions tous presque à notre insu. Après maintes expositions particulières au Musée des Beaux-r Arts et autres lieux officiels hors de Caracas, le Musée d'Art Contemporain mit ses nombreuses salles à sa disposition voici deux ans pour un vaste rétrospective, depuis sa première jeunesse jusqu'á maintenant. La même année mon livre, depuis longtemps en préparation, était enfin édité.

L'an passé le jury du XXVe Prix International d'Art Contemporain de Monte-Carlo, présidé par S.A.S. la Princesse Caroline de Monaco, accordait le Grand Prix du Prince Rainier à son ample toile d'une rare forcé expressive, une Crucifixión.

Et cette année les deux Gouvernements, Vénézuélien et Français, se sont mis d'accord pour unir leurs efforts, accompagnés par l'Union Latine, afin de lui permettre, dans les prestigieuses salles de La Monnaie de Paris, ce retour dans notre capitale sous les meilleurs auspices, soulignant ainsi que notre ville n'avait nullement oublié celui qui avait su mûrir ses ambitions lucidement avant de les porter à leur maximum d'intense réalisation combien personnalisée et pourtant à l'adresse de tous.

Totems sans tabou

Jean-Clarence Lambert

Paris, Juin 1993

Oswaldo Vigas est l'un des véritables inventeurs de l'art latinoaméricain. Inventeur, ici, prend un sens assez polémique en ces temps plus généralement adonnés à la perte et à la déconstruction.

Pourtant, il s'agit bien d'invention: celle d'un ensemble culturel et celle d'une visibilité; mais l'art a-t-il jamais été autre chose qu'invention du visible?

L'art latinoaméricain, dans son originalité, pour ma part j'en ai pris une conscience riche d'espoirs non déçus lors des réunions dans l'atelier de Vigas, rué Dauphine, au tout début des années 60.

Réunions qui furent à l'origine de cette exposition historique L'art latinoaméricain à Paris au Musée d'Art Moderne de la Ville, et dont j'étais, suivant le vœu des artistes, le "délégué général", ayant décliné le titre de "commissaire" qui m'a toujours paru un peu trop policier.

Trente ans déjà, au cours desquels l'art latinoaméricain s'est donc inventé et déployé en symbiose avec la poésie et la littérature; et Oswaldo Vigas a été de ceux qui ont le plus œuvré pour garder vivantes les "tendances culturelles naturelles" du continent, lesquelles sont, comme il l'a rappelé au congrès de I'AICA à Caracas en 1983, "de caractère prélogique, magique, mythologique, antirationnaliste".

Mais aussi, mais surtout, invention de tout un monde de formes: celui du peintre et sculpteur Vigas qui a su dans son œuvré réaliser une synthèse originale, c'est- à -dire personnelle, entre les "tendances naturelles" préservées et les recherches plastiques les plus actuelles, les plus créatrices de la modernité. Car, comment en douter maintenant que le siècle vingtième est derrière nous? Si, en art, il y eut nouveauté véritable (et non variations sur des thèmes déjà traités), c'est grâce au jeu libre des formes et des couleurs qu'on a appelé abstraction ou non-figuration. Ainsi a pu être instauré par les artistes ce que j'ai nommé un règne imaginal, celui des images imaginées et imaginantes.

L'œuvre entière de Vigas m'apparaît comme une vaste selva hiératique, une population inquiétante de totems végétaux. Dans leur verticalité obsédante, des signes de fertilité, des stèles sauvages (et le sauvage n'est autre que l'être de la selva). Grand rite d'invocation à la féminité: la Reine verte ou ocre, la Génitrix dévorante. Les formes, dans leur tropisme rythmique, s'engendrent l´une l'autre, comme bois, feuillage, fruits, écorce et peau. Elles atteignent parfois, dans leur incessante métamorphose, au presque humain: mais c'est quand la frontière avec le sacre est poreuse. Magies, exorcismes, totems sans tabou.

Souvenirs d’une époque parisienne

Damián Bayón

Paris, Juillet 1993

Nous, latinoaméricains, donnons —peut-être— la fausse impression d'appartenir à un seul groupe humain: celui des descendants des anciennes colonies espagnoles ou portugaises.

Or, nous avons tous des tempéraments bien différents les uns des autres. Les Vénézuéliens, que je ne connaissais presque pas avant de venir à Paris, furent pour moi une révélation. D'abord, ils étaient considérés comme les plus riches, non pas en tant qu'individus mais plutôt pour avoir la chance d'appartenir à un pays prospère, ou aussi bien les autorités officielles que les fondations privées semblaient prendre soin de leurs compatriotes artistes.

On se retrouvait dans des cafés, je me rappelle du Old Navy, du Relais Saint-Germain, et Ton se liait d'amitié avant même de savoir d'où venait chacun de nous. Les vénézuéliens étaient alors la nouveauté. Parmi eux, j'ai tout de suite remarqué l'enthousiasme et la sympathie d'un garçon brun, avant même de savoir ce qu'il faisait comme peinture.

Pourtant, un jour, je me suis laissé conduire dans son minuscule atelier de la rué Dauphine où j'ai découvert que ce jeune homme souriant, qui avait déjà derrière lui une carrière universitaire, était capable de toutes les violences dans le dessin, les couleurs et les matières. C'était la fin de son époque des Brujas (les mégères) initiée dans son pays au début des années 50 et qui avait eu beaucoup de répercussions dans les milieux artistiques vénézuéliens. Avec un de ces tableaux il venait de mériter, en 1952, le Prix National des Arts Plastiques. II était toujours entouré de ses compatriotes peintres: Omar Carreño, Humberto Jaimes Sánchez, Jacobo Borges, Alirio Oramas, etc.

Quarante ans après, on m'annonce qu'il expose à Paris, une anthologique à "La Monnaie".

Conscient de la limite de mon information, je ne prétends pas ici faire une analyse de son œuvre; cependant, en feuilletant ses nombreux catalogues et les livres écrits sur lui, je comprends à quel point son évolution à travers le temps est, d'une certaine manière, profondément cohérente. Tout en changeant, il est arrivé à ne jamais se trahir: que sa ligne se crispe, que ses couleurs éclatent, que sa matière se hérisse, Oswaldo Vigas est toujours l'un des meilleurs représentants de la permanente violence de la terre américaine.

Les 12 ans de Paris et ses fréquents voyages par le monde ne lui ont pas fait perdre ses caractéristiques d'origine. Cette sincérité et cette fidélité à soi-même est le plus haut éloge qu'on peut lui offrir á l'occasion de cette grande exposition parisienne.

Les Dieux Obscurs

Roberto Guevara

Caracas, Juillet, 1993

Pour Oswaldo Vigas, les fusions et alliances entre cultures ont toujours été le fruit de l'existence, de l'expérience immédiate et non pas de rencontres fortuites au hasard des musées d'art ou d'anthropologie. Vigas naît dans une Amérique métisse, constituée par des noyaux générateurs de processus continus, forme vertigineuse de la création qui ne connaît pas de trêve car le propre de son être est le changement et la métamorphose. Pour lui, la réalité ne peut être conçue qu' à l'intérieur de la genèse. C'est pourquoi son Amérique est un enchaînement lié tant aux utopies des nouveaux mondes qu'au rapport viscéral avec les archétypes enfouis dans les marées qui nous précèdent. Son œuvre s'inscrit dans le passionnel, elle est dominée par des solutions radicales, par des mutations qui se résolvent dans la dialectique des contraires. Les langages qu'il a utilisés tout au long de sa vaste trajectoire peuvent dépasser leurs propres limites, car ils sont toujours quelque chose de plus qu'eux-mêmes. C'est ainsi que l'abstraction informelle qui domine une période de son œuvre, par exemple, sera elle aussi organique et proche des grandes pulsions de la terre. A son tour, sa figuration atteint une dynamique fusionnante qui favorise la rencontre des antipodes, la conciliation unificatrice.

C'est en pleine après-guerre que l'œuvre de Vigas s'affirme, à ce moment d'extraordinaire vitalité pendant lequel jaillissent d'innombrables germes qui s'affrontent pour gagner un espace et une existence dignes. Tel est le cas de l'inconformisme radical du groupe Cobra, avec lequel le langage du peintre montre des affinités notables, spécialement dans le désir commun d'aller au-delà des processus esthétiques qui avaient annoncé le modernisme —même par le biais de l'éthique— faisant montre d'un farouche refus au conformisme et au prévisible. Dans les deux cas, il s'agit de la recherche, dans l'art, de propositions et d'attitudes nouvelles qui rapprochent les créateurs du drame et de l'abîme de l'homme, cruellement réitérés par les holocaustes récents.

Dès la fin des années 40, Vigas projette ses traces en exploitant ses propres clameurs ancestrales, sous la forme de démons familiers, forces qui constituent, d'une manière ou d'une autre, le support quotidien de tous nos pas et de tous nos actes. Alors naissent des motivations impérieuses, telle celle qui le pousse à dénuer son trait, à aller à l'essentiel, à la recherche d'architectures élémentaires du langage. C'est aussi une manière de faciliter l'alliance entre la grande diversité des signes et des archétypes qui surgissent dans son travail, présences immergées dans notre sang. Dans cette atmosphère apparaîtra, en 1950, la saisissante série des Brujas (Sorcières), pour lesquelles iI recevra, en 1952, le Prix National des Arts Plastiques. Les Sorcières correspondent à de profonds archétypes dans lesquels s'entrecroisent les prodiges de la magie et de l'enchantement avec les connotations de cet univers à échelle tellurienne qu'est la féminité, origine perpétuelle de la vie. Avec ces œuvres, Vigas a réalisé la symbiose entre un animisme issu de sources propres, préhispaniques et africaines, et les courants contemporains qui, dans les années 50 et 60, essayent, avec indépendance et volonté, de se frayer un chemin pour sauvegarder les nouveaux fondements de la communication.

A partir de ce moment décisif, les Sorcières seront, dorénavant, le guide déterminant d'une œuvre qui pourra se permettre le luxe de l'évolution, la possibilité d'entreprendre de nouveaux itinéraires et, en même temps, revenir à son origine, au noyau générateur. Vigas est un créateur inquiet, qui exploite son instinct comme une condition de survie et accepte, avec rigueur, les risques de l'évolution. Dans ce sens-là, peu d'artistes américains ont suivi, comme lui, un processus aussi clairement cohérent et conséquent, et à la fois vertigineux. Les Sorcières qui sont, en vérité, les grandes déesses de la nature américaine, du magma tellurien, se comportent comme des focus d'énergie créatrice, capables de témoigner de tous les changements qui interviennent dans sa peinture. Et ce qui suit est surprenant. Toutes ces présences énigmatiques et fulgurantes iront s'organisant pendant une période de deux ou ' trois ans, pour aborder, l'une après l'autre, des possibilités jusqu'alors inexplorées. II va d'abord vers des structures plus grandes et spacieuses, faisant appel à des êtres et animaux symboliques Scorpion (1952), ou à des contextes naturels et culturels Yare (1952). II passe ensuite à des registres de plus en plus sévères, à des couleurs plus sobres, de solennité évidente, comme dans les grandes œuvres murales de la Cité Universitaire de Caracas (1953), où les rythmes sidéraux rassemblent, à des niveaux organiques, des formes pas tout à fait allusives, mais jamais non plus étrangères à la nature. II manquera encore quelques pas pour en arriver à l'étape d'extrême simplification, quand ses formes deviennent fermées, austères, élémentaires, comme les spores abstraits et étranges du dernier degré de l'intériorisation de la nature. De la fulguration des couleurs enflammées, des exorcismes des Sorcières et des animaux de l'inframonde jusqu'à la synthèse drastique, ascétique, proche du silence, tout un cycle a été parcouru et est, pratiquement, arrivé à son terme. Continuer provoquera un nouvel éclatement.

La fin de l'étape parisienne correspond à cet éclatement (1959-1964). Les poussées d'une matière maintenant réduite à sa forme la plus dénuée, apparaissent dans des œuvres qui proclament la libération. Matière, texturalisme et gestualisme entrent en scène avec les pleins pouvoirs, permettant de déployer chaque toile comme une apocalypse ou une épiphanie. Pendant cette période, la figure se débat pour surgir ou bien se confondre dans cette matière en devenir, fulgurante, qui est elle-même le grand personnage. II y a à cela une raison puissante: la matière a été libérée.

Indispensable, ce processus viscéral de dépuration est nécessaire pour récupérer, dans toute leur diversité, les formes liées aux grands archétypes qui reviendront dans l'étape suivante, à son retour au Venezuela, et lui permettront de recréer ses grands thèmes: le puissant rayonnement des grands règnes. Alors, des variations surprenantes vont apparaître: de la couleur crue, vivante, aux tons assourdis, du trait organique à la décantation et la dépuration. II y a, finalement, des conciliations, des manèges du libre arbitre qui nous emmènent vers une actualité où semblent établies la sagesse du risque, la maîtrise du trait, produit de nombreuses expériences, pour aboutir à une empreinte nouvelle et sûre. Les Oiseaux de la Paix (1990), dans leur structure aérienne pareille à celle du Libérateur (1984), alternent avec des thèmes familiers Mon animal d'habitudes (1977) et d'autres qui s'y ajoutent comme la série des Crucifixions (1990), dont l'une d'elle remportera, en 1992, le Grand Prix International d'Art Contemporain de Monte-Carlo.

Vigas a eu raison d'accepter une fois pour toutes ses Dieux Obscurs, les soleils démolisseurs qui sont aussi la naissance d'autres ères, les démons et animaux d'habitudes de notre entourage quotidien, dans lesquels persistent les échos du passé. L'Amérique lui a donné l'occasion d'élever son œuvre à l'échelle de l'histoire, d'un continent, d'une geste.

Oswaldo Vigas: Ethique et Esthétique

Carlos Silva

Caracas, Juillet 1993

Même si l'œuvre de Vigas semble nous être familière, quand on se trouve face à un ensemble réuni pour une exposition on est surpris par son insertion radicale dans le monde, au milieu de l'extraordinaire, par sa cohérence linguistique ou, si l´on préfère, son don de crédibilité. II s'agit au fond de trois différents aspects d'une même chose: une vie dédiée depuis plus de quarante ans à écouter les rumeurs confuses qui proviennent des plus secrets archémythes de l'humanité et des couches les plus profondes de la psyché de l'artiste, préfigurer et décanter ce merveilleux —et dangereux— torrent collectif et individuel à la fois, et l'informer, lui donner une forme, une visibilité, grâce à un style qui se nourrit non seulement de soi-même, mais aussi d'une manière d'être américaine. Vigas est pleinement conscient de cela et l'a dit avec une honnêteté exemplaire:

"Dans mon œuvre il y a des formes qui surgissent de l'art archaïque et d'autres de l'art contemporain; mais quand je peins, je sens qu'il y a beaucoup de monde derrière moi: les maîtres que j'admire et les ancêtres d'Amérique et des Royaumes africains. Personne n'est vraiment libre, tous ces êtres et cultures nous suggèrent ce que nous devons faire. Peindre c'est employer des éléments du monde irrationnel qui s'ordonnent et se transforment en images. Organiser l'irrationnel et le rendre visible, voilà l'affaire!..."

II ne s'agit pas là d'un "rendre visible" du commun, si nous employons ce terme au sens du quotidien. En particulier depuis ses premières sorcières, peintes au cours des années cinquante, Vigas s'immerge dans l'extra-ordinaire, dans un univers que la plastique vénézuélienne avait jusqu'alors mis à l'écart: le monde ancestral des sortilèges, des mythes, des rites et la magie, sous-jacent mais pas pour autant inerte, sous la croûte rationnelle, dure et trompeuse, technologique et utilitaire qui asphyxie notre société.

Hier comme aujourd'hui, la peinture de Vigas fait affleurer devant nous l'in-usuel, parce qu'elle révèle images, pulsions, gestes, cérémonies, milieux sacres, atmosphères occultes qui, même s'ils constituent les éléments inhérents à l'essence latinoaméricaine, ne sont pas toujours présents et surtout avec une telle densité et qualité artistique. Et cela n'est ni fleur d'un jour, ni réussite fugace et fortuite. Pour créer et nous montrer ses œuvres, pour extraire et configurer ses personnages, Vigas ne s'en est pas tenu, comme Orphée, à une simple descente aux enfers; pendant des décennies, sa vie artistique a été et est toujours celle d'un explorateur infatigable de l'être et du "faire" secrets américains, afin de revenir et nous offrir ces icônes étonnantes, toujours rajeunies par sa vision personnelle, par son style, style défini par B. Berenson comme "une manière constante et inexpugnable de voir les choses". C'est la cohérence linguistique dont nous avons parlé au début, c'est la capacité de s'exprimer conséquemment tout au long des différentes phases d'un processus créateur

Avec une lucidité qui effraye, car elle devine sa propre destinée, l'artiste "prévoit" depuis 1950 les éléments de base (son alphabet dirait-on), de la plus grande partie de son discours et itinéraire plastiques ultérieurs. Bien évidemment cela ne signifie pas que Vigas ait possédé, depuis ses débuts, un répertoire iconographique secret qui serait apparu tout au long des ans, mais plutôt d'avoir su palper et cultiver ses propres aptitudes, sa sphère vitale la plus intime et féconde, à partir de laquelle il donnera forme à ses créatures issues d'une gestation toujours renouvelée et cohérente. Si les personnages de Vigas nous paraissent à la fois déjà vus et inédits, c'est en raison de la profonde authenticité qui marque toute son œuvre. Vigas sait que seule l'image est valable, que l'univers lui-même est image, mais à condition que l'artiste reste fidèle aux fondements de son expression personnelle et "s'obéisse à lui-même".

Authenticité signifie aussi, chez Vigas, légitimité et crédibilité parce que l'universalité s'est intériorisée dans son esprit sans rebuts ni maniérismes superflus. Si, comme on le dit, la culture est ce qui reste quand on a oublié tout ce qu'on a appris, alors la peinture de Vigas possède une valeur propre et inimitable, parce qu'elle assume les grands langages de l'art contemporain mais ceci à partir d'une attitude inéquivoque, venue des racines tourmentées de l'Amérique Latine.

C'est parce qu'elle sait distinguer l'essentiellement authentique de I‘irrémédiablement étranger, que l'œuvre que Vigas est crédible. Et ce n'est pas peu dire dans les temps qui courent, car elle se présente non seulement comme le paradigme d'une esthétique, mais aussi de ce qui, peut-être, nous est encore plus nécessaire: une éthique.

Archéologie spirituelle d´un continent

Eduardo Planchart Licea

Caracas, Juillet. 1993

Oswaldo Vigas fait de la peinture et de la sculpture des explosions de délires et d'extases. Lignes et couleurs méditées mais en même temps débridées, déversées dans l'acte créateur comme les d'lin angoisses qu'engendrent la vie et la mort. Des ocres, des jaunes, des rouges, des gris qui nous propulsent vers le tellurien, vers la terre comme déité. Génesis (Genèse), frémissante de vitalité, nous évoque la vie et le sang d'un continent ignoré, occulte, berné, qui se déchire dans son désir désespéré de libération. Vigas introduit dans notre esprit des rêveries qui donnent naissance à ses propres mythes et ses propres rites. Son expression plastique est une prise de position face à la souffrance de l'Amérique Latine. Dans chacune de ses œuvres on respire une atmosphère de révolte profonde, essence de l'acte créateur qui brise les limitations physiques et spirituelles. Climats occultes entre formes et couleurs, tel le calme marin avant les tempêtes océaniques. La vie et l'œuvre de Vigas s'unissent en une tourmente retenue qui éclate et s'épanouit dans sa création. II invente des formes qui, transcendant le primordial, nous conduisent de la naissance à la mort et de la mort à la renaissance, et se transforment ainsi en prophéties. Nous nous trouvons face à une figuration lacérant, créatrice d'êtres garrotes, brises, métamorphosés, déchirés, désarticulés jusqu'au plus profond de leur intimité. Ce sont des intuitions violentes qui vont au-delà de l'individuel, du social, du politique, du moral et nous transportent au cœur du continent. Lignes et couleurs nerveuses et vigoureuses se font l´écho de l'Amérique Latine, volcan d'énergies contenues. L'artiste, sans le vouloir, se convertit en "voyeur", en quête de l'occulte derrière l'apparence. "Ma figuration n'est pas évidente; j'aime penser que l'observateur devra parcourir un chemin personnel pour arriver jusqu' à elle et expérimenter ainsi une sensation que la vie ne lui aurait pas fait connaître". O.V.

Cette volonté se manifeste dès ses premiers pas dans l'art, quand il invente des climats de transréalité qui, sans aboutir au surréalisme, approfondissent ces aspects de l'absurde qui nous caractérisent et où la réalité devient fusion de rêves et de veilles, de folie et de sagesse. Juan Rulfo et García Márquez offrent la même synthèse en littérature. "Je crois en la force communicative d'un art enraciné en Amérique Latine, qui utilise le fantastique, l'ancestral, notre imaginaire et je crois en I' universalité qu'atteignent ces formes". O.V.

Dans ses premières étapes, l'expression plastique de Vigas est sure: les couleurs réagissent harmonieusement l´une sur l'autre, par similitude chromatique. Chaque tableau laisse transparaître une solitude innocente qui contraste avec la nervosité et l'émotion de ses plus récentes propositions. Dans des œuvres comme Paleadoras 1990, Sayoneras 1992 ou Garimpeiros 1993, apparaît une figuration sauvage, inquiétante et, avec elle, notre être collectif, désorienté, en proie à la confusion et à la désillusion, s'achemine vers des utopies frustrées, dominées par le mensonge. C'est de la que vient cette perspective si personnelle, de profondeurs intérieures, où les formes engendrent une situation de violence, écho de la déformation nichée dans notre être et représentée de façon si crue et si palpitante dans ses Crucifixions.

Ses figures expriment la révolte de l'être collectif d'un continent qui n'a pas pris pleine conscience de sa vigueur, perverti comme il l'est pas les chimères et les hypocrisies qui l'éloignent de sa véritable essence. Chaque tableau, dessin ou sculpture est une quête spirituelle dont le but est la recherche d'une repensé morale à la crise de l'être contemporain, crise à tous les niveaux de l'existence. Approfondir dans ces couches et horizons de notre âme est le centre fondamental de la proposition plastique de Vigas. Nous sommes face à l'archéologie spirituelle d'un continent qui refuse de se reconnaître. "Les images que nous créons ne nous appartiennent pas; derrière elles existe une humanité avec ses désirs, ses passions, ses rêves, ses frustrations et ses angoisses... Nous ne sommes que les interprètes d'un sentiment collectif". O.V.

A partir des années 50, Vigas a compris et assumé qu'un de nos plus grands péchés est l'abandon, l'outrage et l'irrespect envers la femme —enfant, mère ou amante—, symbole de la vie et de la renaissance. Depuis lors, son œuvre développe ce concept, déjà présent dans Goûter, Maternité terrible, Veuve, etc. de la fin des années 40, qui incarnent la femme, symbole d'amour, de générosité et d'abnégation, vertus que la contemporanéité a abandonnées, laissant ce vide intérieur responsable de notre futur incertain et tragique. Pendant cette décade, ces contenus esthétiques et symboliques commencent à engendrer leurs propres mythes. La féminité, en tant qu'innocence et communion avec la terre, le ciel et les eaux, se matérialise. C'est ainsi qu'apparaissent les déesses de la série des Sorcières et des Femmes: Sorcière au rameau, Sorcière enfant, Grande Sorcière, Femme maternelle, etc. D'une manière à la fois symbolique et esthétique, chaque œuvre contient et exprime des mythes édéniques et paradisiaques, qui, en tant qu'essence de l'origine, transmettent ainsi leur caractère atemporel. Tous ces éléments ont surgi de nouveau il y a peu dans des œuvres comme Liturgique et Commères (1989), Serveuses, Chat à la guitarre et Paradis inachevé (1990), etc...

L'originel, sans perdre de sa forcé, de sa violence, de son tellurisme brutal, s'exprime aussi dans la figuration qui nait après sa période de géométrisme américaniste. A ce moment-là, nous sommes face à des structures organiques converties en essence comme dans Scorpion, Yare (1952) et dans les merveilleuses œuvres murales de la Cité Universitaire de Caracas, qui font partie d'un des plus importants projets au monde d'intégration des arts dans l'architecture, projet conçu et réalisé par Carlos Raúl Villanueva.

La série des Objets: Objet Noir, Objet américain, annoncé par Kikuyo en 1956, sont des œuvres importantes dans l'évolution de Vigas. Elles nous rappellent l'esprit de l'architecture inca que Vigas renouvelle en utilisant une ligne riche, créatrice de profondeurs organiques et de formes proches du mural et du sculptural, développées par la suite dans des maquettes de petit format mais fort éloquentes. Sur la toile, ces volumes virtuels évoquent des germinations qui atteignent leur splendeur suprême pendant la période informelle, donnant naissance á une cosmogonie plastique, dans des travaux comme Megatú, Paysage mythique, La terre remue, la série des Pierres fertiles et celle des Signes des années 1960-63. C'est de la que surgira sa nouvelle figuration, enrichie par la ligne vitale découverte dans la gravure qui augmente sa capacité de synthétiser et de dramatiser. Bientôt naitront les Personagreste des années 63, la Selvatique-insectivore et les Dames des années 1965, où se mêlent des couleurs telluriennes, des ocres, des terres, des rouges, des verts, des noirs, á nouveau présents dans les œuvres récentes, nées de la grande composition Paleadoras de 1990.

En 1964, quand il revient au Venezuela —plus précisément à Merida où étaient nées dans la fin des années 40 ses Maternités—, le mythe de la féminité reparaît, mais l'expérience et les connaissances acquises lui donnent maintenant une maîtrise plus vigoureuse. Naissent les Marías Lionzas, un des plus beaux mythes latinoaméricains, espèce de Diane, reine des forêts et de la vie sylvestre, qui est dévorée et expulsée du ventre de la terre, initiée par Demeter, dotée par conséquent de pouvoirs telluriens. María Lionza est une divinité vivante de notre religiosité populaire. Vigas crée aussi ses Dames de la terre, sans pour autant tomber dans les pièges du folklorisme et du réalisme. Ce sont des propositions complètement libérées des patrons de beauté traditionnels qui évoquent la terreur de la proximité du sacré, la fusion des règnes et des éléments mais aussi de l'amour et de l'effroi.

Ce numen, transformé en expressions personnelles de beauté, permet à l'artiste de nous faire connaître ces forces magiques et inexplicables du miracle de la vie ou la raison se transforme en folie, la clarté en obscurité nocturne, et la définition finale en métamorphose. Ce sont des divinités universelles qui transmettent le mystère de ces nuits de la forêt, illuminées par des lunes entrevoilées de nuages et qui nous mènent de la nostalgie et de la terreur révérentielle vers la réflexion; déesses qui ne peuvent naitre qu'entre montagnes et vallées secrètes, peuplées d'anciennes sépultures indiennes et d'esprits qui humanisent la pierre.

"Etres, plantes, minéraux et animaux ont dû un jour être unis, ne constituant qu'un seul corps. Avec ces figures, je ne fais que tenter de réunir ce qui n'aurait jamais dû être séparé... rétablir un certain équilibre dans le désordre de la création." O.V

Dans le langage esthétique de Vigas, chaque élément donne naissance à un autre, chaque tableau a, comme référence plastique et symbolique, sa propre iconographie qui ne cesse de s'enrichir grâce aux nouvelles expériences de l'artiste.

A partir de 1981, Vigas assume fermement la tridimensionalité, et convertit sa figuration, richement expressive, en un jeu d'espaces et de vides qui donne forme à ses sculptures: Divinité Lunaire, Médée, Mantuana, Coupeur de têtes, Joueur sacré, etc.

Enfin, il est impossible de ne pas faire référence à ses dessins, pierre angulaire de toute sa création. Ligne qui se dénude et nous dénude, révélant les profondeurs de l'être, ses vertus et ses tragédies; ligne que le pouls de l'artiste valorise et dont il délimite poétiquement la forme.

Grâce à son talent, Vigas a pu assumer le défi des techniques les plus variées qui lui ont permis de donner libre cours à son génie créateur. Peintures, dessins, tapisseries, sculptures, céramiques, gravures expriment sa passion pour une beauté matérialisée en formes primordiales qui protestent et se révoltent face au destin.

"... Les Caraïbes, vertèbre des deux Amériques, sont en train de réaliser leur mythe à travers un grand nombre de leurs peintres. Le Venezuela a, avec Armando Reverón, un des derniers grands peintres de l'art figuratif, mais ses nouveaux artistes marquent le début de sa force mythique. Les sorcières d'Oswaldo Vigas viennent nous le confirmer"

José María Moreno Galván. Madrid, 1955

"... L'emportement primitif et un peu désespéré qui anime le geste de Vigas place la gestualité au rang qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Celui d'une participation totale du peintre à son contexte tant physique que moral. L'art étant alors un moyen de connaissance et non plus une délectation de l'esprit."

Jean-Jacques Lévéque. Paris, 1963

(Signos de verano, 1962)

"... Entre le geste déclenché et trop souvent satisfait et la vie autre du signe à laquelle il doit prétendre, la peinture d'Oswaldo Vigas a introduit ce temps de recherche qui est aussi un temps de réalisation, et par-là elle nous propose une nouvelle dimension de l'art un peu trop hâtivement appelé gestuel."

José Augusto França . Paris, 1964

"... Si la passion et la violence caractérisent l'art latinoaméricain dans son ensemble, l'une et l'autre prennent dans la peinture du vénézuélien Oswaldo Vigas une dimension particulière dont la signification ne doit pas nous échapper. II ne s'agit pas, en effet, de concepts destinés à donner quelque profondeur à la gratuité d'un exercice purement technique, mais d'une passion et d'une violence réelles dans le travail créateur, dans l'acte de peindre même, pris en tant que moyen de connaissance et de communication entre les hommes.

Avec Vigas, toute activité artistique n'a plus pour objet exclusif la simple délectation des sens; elle redevient au contraire la manifestation d'une personnalité, d'une volonté d'agir sur le monde pour en maîtriser les forces et mieux se réaliser. Par son geste physique, le peintre affronte la nature, éprouve sa propre nature: il s'approprie la réalité dans la complexité de son mouvement dialectique, et entre en révolution.

La fulguration des couleurs, l'intensité et la décision de l'écriture, les sourdes poussées d'une matière toujours en devenir, créent d'impérieuses tensions dramatiques que Vigas maintient, exalte jusqu'à l'extrême limite de leur résonance, car il sait clairement ce qu'il veut. Le fougueux emportement de son expression n'est ni un jeu ni un style, mais l'action résolue d'un homme à travers la réalité tumultueuse du nouveau monde, la dure et lente conquête de la liberté..."

Raoul-Jean Moulin. Paris, 1963

"... Le mystère a toujours un cote diabolique et infernal, lourd de souffrances. L'être perd son aspect humain, se transforme en un pion au milieu du grand jeu d'un destin impitoyable et incompréhensible. Le trait est rigide, précis et la figuration allusive. Vigas réussit à créer des monstres telluriens comme dans les mystères primitifs."

Karl K. Ringström. Paris, 1964

"... L'œuvre d'Oswaldo Vigas ajoute un nouveau mur dans la construction du monument hispanoaméricain que nous sommes tous désireux de continuer. Aujourd'hui, quand les esthétiques étrangères transculturisent la plastique du continent, son œuvre est un exemple de recherche, de constance et de foi."

Sebastián Romero. Bogota, 1973

"... Vibrations colorées, formes tendues, composition baroque d'un équilibre instable, racines américaines qui alimentent son inspiration, l'art d'Oswaldo Vigas occupe une place incomparable dans la plastique de notre continent."

Rafael Squirru. Buenos Aires, 1979

"... Comme tout tableau est, en somme, une icône, tout tableau peut être considéré religieusement. La religion de Vigas est un jeu de forces. Ses peintures sont tendues comme les fils barbelés d'un camp de concentration."

Ludovico Silva. Caracas, 1986

"... Vigas appartient à une insigne race contemporaine... je classe dans cette catégorie tous les artistes latinoaméricains de valeur qui ont loyalement suivi un point de vue, sans accepter des modifications imposées du dehors par la pression de la mode ou l'urgence du changement... Chaque période de son œuvre se détache de la précédente par nécessité formelle et expressive. De plus, d'une période à l'autre iI n'existe pas une progression linéaire, une simple poussée en avant; bien des fois, au contraire, iI revient sur ses pas et reprend une attitude et un thème sous d'autres points de vue."

Marta Traba. Caracas, 1973