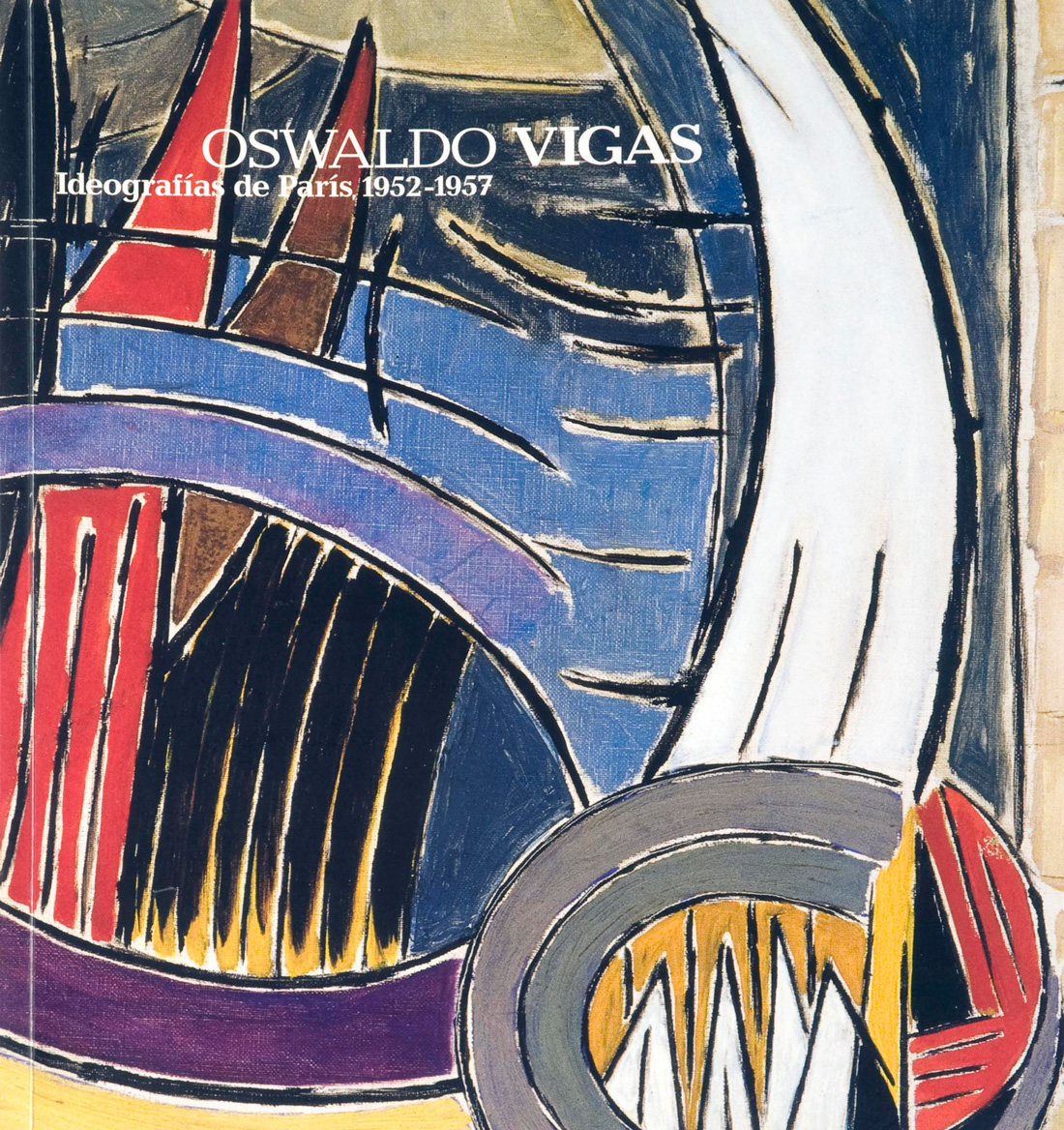

Oswaldo Vigas. Ideografías de París, 1952 – 1957

Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, Venezuela

Marzo – mayo 2002

Ser Oswaldo Vigas

Oswaldo Vigas posee una de las obras más sostenidas y coherentes de nuestros artistas contemporáneos. Ya Juan Liscano comentó en los ochenta acerca de su "continuidad y unidad espiritual". Hoy, en el 2002, podemos asomarnos como desde un gran balcón a esa labor artística ininterrumpida desde los años cuarenta y ver, con la ventaja de la distancia, que existe realmente un espíritu y una intención que generan una potente unidad dentro de las variaciones formales en la obra de este maestro venezolano.

Las piezas que forman parte de esta muestra abarcan buena parte de la década del cincuenta, una época que vio a Vigas alcanzar su puesto dentro del panorama artístico internacional: en su primera exposición individual en París, Max Ernst, Vasarely y Dewasne se encontraron entre los primeros visitantes, y ese mismo año expuso también en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en galerías de Houston, Amiens, Ginebra y Venezuela. Fue una época de gran efervescencia creativa y reconocimientos, así como una época en la que su obra se colma por la esencia que deviene su época más abstracta. Los óleos, gouaches, dibujos y proyectos expuestos en "Ideografías de París" son ejemplos notables de esta acentuación de lo geométrico, de un abandono casi total de la figuración, y es fascinante constatar cómo dentro de este proceso abstracto Vigas no rompe con su filiación orgánica y cómo su espíritu distintivo, arraigado a lo mitopoético, permanece incólume. Si tomamos, por ejemplo, algunos de los proyectos hechos para sus obras murales de la Universidad Central de Venezuela, vemos en aquellos círculos, semilunas, líneas discontinuas y amagos de cruces, un encadenamiento orgánico que alude a procesos cósmicos y telúricos de sacrificio, germinación y renacimiento. Así mismo, en una obra como Objeto paisaje II, tan aparentemente cerrada y oscuramente introvertida-como muchos de los Objetos aquí incluidos- se percibe una especie de implosión de elementos orgánicos, paradójicamente a punto de dar paso a nueva vida.

Ya lo dijo él mismo: No he sido nunca rigurosamente abstracto, ni rigurosamente figurativo. Lo que he tratado de ser siempre es rigurosamente Oswaldo Vigas. Esta exposición del Museo de Arte Contemporáneo quiere ser una celebración estimulante de este "ser Oswaldo Vigas" que tanto nos enriquece.

Rita Salvestrini

Directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas

La vida parisina de Oswaldo Vigas

¿Cómo hablar acerca de una personalidad tan rica y excepcional como la de Oswaldo Vigas sin traicionar o deformar la verdad? Yo no vi por primera vez al artista sino en 1998, pero tengo la impresión de haber conocido al hombre desde siempre. Espejismo, sin duda, su vida es espesa, múltiple y deslumbrante. Son varias vidas en una: épica, aventurera. Una de esas vidas de conquistador del viejo mundo que numerosos intelectuales de América Latina conocieron en la postguerra, pero pocos, no obstante, tan intensamente como él.

Cuando en 1952 Vigas se embarcó desde Nueva York en el "lie de France", no tenía sino 4 centavos en el bolsillo. Acababa, sin embargo, de conquistar el Premio Nacional de las Artes Plásticas, el Premio John Boulton y el Premio Arturo Michelena. Resistiéndose al facilismo y rechazando seguir un camino ya trazado, este hombre de desafíos y de compromisos escogió un recorrido errante que lo conduciría hasta la cima.

Durante doce años, Oswaldo Vigas batalló en todos los frentes del perímetro mítico del barrio latino, este pueblo universal del París de los existencialistas donde reinaban en aquel entonces La Bohéme y la vida sin preocupaciones. Acompañado por Lam, Léger, Magnelli, Vasarely, Arp, Corneille, Laurens, Lobo, Diehl, Lambert, Matta, Piza, Bradley, Ernst y de venezolanos como Abreu, Battistini, Carreño, Hurtado, Gramas, Soto, Otero, Navarro, etc., el joven artista vivió en la capital francesa una experiencia que lo marcó para siempre. Trabajador incansable, hiperactivo, Vigas produjo en aquella época obras fundamentales que fue almacenando en su apartamento del número 33 de la calle Dauphine, o que mandó a Carlos Raúl Villanueva para constituir las composiciones murales de la Ciudad Universitaria de Caracas, la cual fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. Paralelamente, la Exposición Internacional de Valencia, en 1955, que vio la participación de artistas de la talla de Picasso, y más tarde la de París, en el Musée d'Art Moderne, que reunió por primera vez en 1962 a los mejores talentos latinoamericanos, dieron testimonio de la naturaleza de este Don Quijote de la nueva era.

Apasionado, valiente y entusiasta, hombre de convicción y de acción, Oswaldo Vigas es antes que nada un intelectual que no cesará jamás de comprometerse en favor de la defensa de su tierra de América y de su patrimonio. Es el exilio, sin duda, el que lo incitará a esa búsqueda en la cual pondrá al desnudo sus raíces y despertará en él un mundo olvidado de mitos y leyendas. Tierra madre, tierra providencial, América se convierte en una imagen obsesiva para su hijo nostálgico. Doce años después de haber soñado con conquistar París, retorna a su patria en 1964. La magia de las "Brujas" hizo efecto, a menos que haya sido la de los diablos de "Yare".

Cuarenta años más tarde, Vigas aún resplandece en su museo-atelier de Caracas: malicioso, gracioso, alegre y generoso, siempre dispuesto a escuchar. Aparentemente nada altera la formidable naturaleza de este inconformista que la vida todavía sorprende, a una edad en la que otros juegan a poseer la sabiduría. La vida de Vigas será siempre una sinfonía dirigida por Janine, su esposa, la musa francesa que define acordes y armonías. Sin ella, la paleta no estaría completa.

En estas condiciones, contar entre las manifestaciones de apertura del festival "Francia - Venezuela 2002" con una exposición de las obras del primer período parisino de Oswaldo Vigas, figura emblemática del encuentro y la diversidad de las culturas, es a la vez un honor, una alegría y un gran placer intelectual.

Jean-Marie Lemogodeuc

Consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en Venezuela

Ideografías de París

Oswaldo Vigas

Cuando en 1931 se decidió fundar en París la Asociación Abstraction-Création, recurriendo a los abundantes restos de Cercle et Carré y de la revista Art Concret (ambos de 1930), su comité directivo compuesto por Vantongerloo, Hélion, Arp, Gleizes, Kupka, Tutundjian y Valmier, explicó el porqué del nombre de esa agrupación que llegó a tener cuatrocientos miembros -la mitad fuera de Francia-, publicó quince volúmenes ilustrados hasta 1936 que se constituyeron en una mina de información sobre el arte abstracto internacional, generó grupos en todo el mundo y cuyo más consecuente seguidor fue el Salón des Réalités Nouvelles de 1946, donde expuso Oswaldo Vigas en los años 50. El mencionado comité puntualizó: Abstracción, porque ciertos artistas llegaron a la concepción de la no figuración por la abstracción progresiva de las formas de la naturaleza. Creación, porque otros artistas alcanzaron directamente la no figuración a través de una concepción de orden puramente geométrico y del empleo exclusivo de elementos comúnmente llamados abstractos, como círculos planos, barras, líneas, etc. Pues bien, Vigas pertenece sin duda a la primera alternativa.

Lo geométrico nunca había sido ajeno a nuestro pintor y no aludo a sus trabajos de formación, entre 1943 y 1949, en los cuales, como en todos los artistas aprendices de su generación, se era deudor del Picasso cubista y de Kandinsky. Me refiero a que cuando Vigas se consolida como autor en obras como Muchacha del abanico, El caucho (1950), Bruja del tapiz amarillo, Bruja del ramito (1951) y Gran Bruja (1952), el expresionismo de entonces, que signará gran parte de su producción, es controlado mediante recursos lineales configurados a partir de círculos, rectángulos, trapecios, grecas, pequeñas cuadriculas, cruces de Lorena, ovoides, lóbulos, triángulos de lados curviformes, etc. Ello servía de equilibrio y contención a la intensa vehemencia icónica de los personajes (que de otro modo se hubieran hecho tan insoportables al espectador como lo fueron muchas pinturas de expresionistas como Munch, Soutine, Nolde, Beckmann) pues, y por encima de todo en esa época, el modo alegórico se había posesionado de Vigas y la representación alegórica exige el control y la constricción de lo demoníaco.

Sin embargo, el proceso de restar y geometrizar en un abandono o si se quiere en una transformación de lo figurativo, se inicia claramente en 1952, en obras como Aguadora, Niña Bruja, Alacrán, y en los lados laterales de su pintura sobre ladrillo Figura femenina, con formas que se harán características del autor como agrupaciones seriadas de triángulos (estilización de la agresividad que significan los dientes al descubierto o quizás el mito de las castradoras vaginas dentadas); fragmentos elipsoides flotantes (derivación de lo astral); sobreposición o intersección de arcos u otros elementos curvos en las líneas horizontales rectas (coincidencia oppositorum de muchas fuerzas: lo afectivo y lo racional, lo femenino y lo masculino, etc.). Se instala así una morfología autónoma en un dinamismo que se desarrolla tan aceleradamente que los nombres escogidos por el pintor para sus composiciones no les corresponden, están desfasados en el tiempo, como en Brujita (1952) o en Animal, Selva y espíritu, Personaje naciente (las tres de 1953) y Anunciación (1954). Sucedía algo curioso: el habla, la lengua denominativa de Vigas, se había quedado fijada en ese período de su gran exordio de las Brujas, mientras ahora creaba obras muy distintas que no admitían nombres evocadores sino de sencillez denotativa. Así, el autor comienza a pronunciar enunciados mixtos, como Objeto vegetal (I y II) y Objeto mágico (hechas en París entre 1954 y 1955), donde lo connotativo ha pasado a ser el segundo término, hasta que en su último año Vigas decide bautizar, ya apropiadamente, otros cuadros con nombres sucintamente descriptivos, lejos de todo intento de rememoración simbólica, como es el caso de Objeto tensión I, Formas tensionales (de 1 a 7), y sobre todo en 1956 su postrer lapso ideográfico, con Objeto negro, Objeto vertical. Objeto cuadrado. Objeto en rojo. Objeto negro horizontal, Formas precursoras, Formas, etc.

No debe pensarse que este proceso abstracto constituye un continuum compuesto por obras que aceptan ser leídas con las mismas categorías perceptivas y semánticas desde la primera hasta la última. La crítica y la historia del arte formalistas fueron entronizadas a partir de la Primera Exposición Internacional de Arte Abstracto, organizada en París en 1930 por Michel Seuphor y Torres García, y han causado muchos estragos. Esa tesis de observar y apreciar en una obra sólo los llamados "valores plásticos" (el cromatismo, la composición, la volumetría, etc.), más allá de que se trate de arte de representación o de arte no figurativo, ha demostrado su parcialidad, su absoluta insuficiencia y, por quererse profunda, su superficialidad tendenciosa. Cuando desaparece la representación en Vigas, entre 1952-1953, como en los particularmente atractivos murales de la Ciudad Universitaria de Caracas, se ha desplazado un mundo y se ha ganado otro, muy distintos entre sí, pues se desvanece la posibilidad de las interpretaciones iconográficas propiamente dichas (icono o eikón es por antonomasia una imagen de representación) para disponerse la ideografía de tal manera que toda hermenéutica tendente a la investigación simbólica debe ceñirse estrictamente a la gráfica de ideas y de tensiones universales, al eidos cual sistema o estructura visual, como síntesis de un cosmos que se piensa y que impone una distancia no sólo entre la obra y el espectador, sino entre la producción de ella y el propio artista.

En páginas eternas Malevich dejó lúcidos y dolorosos testimonios que cobran un rango trágico al narrar la voluntaria pérdida del objeto en su pintura y el desierto que se extendió desde y en torno a ella y al mismo autor, como consecuencia de una ascesis y una espiritualización para él incompatibles con la permanencia del objeto representativo de la apariencia material y orgánica mundanas. El objeto anulado por Vigas lo reencontrará plenamente, después de algunos tanteos, diez años más tarde en Mérida, cuando retorne a su mundo fantasmagórico de hechiceras gesticulares y monstruosas - según la expresión de Gastón Diehl. Pero mientras tanto, es emplear una óptica desenfocada, infecunda y a destiempo, buscar en las obras de Vigas a las que se refiere este ensayo, rastros, residuos y mucho menos iconos disimulados de lo figurativo. En ese período, el autor llevó a la conciencia ese mundo de recortes geométricos del preconsciente con el cual había trabajado en las Brujas, para inducir una impostación creativa en principios de orden hacia la no representación -como en los mencionados murales- que exigían un riguroso sentido de organización para los complejos sistemas de signos con simetrías, asimetrías, dinamismos en planos oblicuos en equilibrio con los ortogonales, tentaciones de formas incompletas y de líneas interrumpidas abruptamente, cual ideografías extremadamente sintéticas a ser descodificadas y de aspectos en el borde de lo primitivo, de las escrituras cuneiformes de Sumeria o, más atrás, de las configuraciones abstractas del Neolítico.

Aparecen así superficies plenas de tensiones cósmicas no en sentido hesiódico sino orientadas hacia la ordenación que hizo del caos el demiurgo platónico, tan evocado por Torres García, autor, sin embargo, cuyo estilo más característico no reaparece en Vigas -como se ha aludido-, entre otras razones porque mientras éste cumplió su ciclo completamente anicónico, el artista uruguayo no soportó el "desierto" de Malevich: ora dedicaba a Mondrian su libro doctrinario El universalismo constructivo, ora introducía en sus estructuras geométricas iconos emblemáticos - peces, astros, relojes, hombrecitos -, ora abandonaba la serenidad abstracta apolínea para tallar esquemáticas pero representativas conformaciones recordatorias de lo mágico en las culturas africanas y americanas. Torres descubrió de repente la no figuración en 1939 en París, de la mano de Van Doesburg, en tanto que en Vigas la abstracción se dio en un proceso, como he apuntado.

Después del despliegue de sus rítmicas consonancias y homologías de lo cósmico - entendido esto como cambiante disposición de fuerzas que se complementan o se adversan, que construyen o destruyen-, luego de ese extender sus proposiciones, que así sean de discretas dimensiones irradian un carácter monumental, viene el repliegue en Vigas, la concentración en la interioridad singular de cada estructura, de una intención parecida a la del niño que desarma juguetes y relojes para averiguar cómo son por dentro, cómo funcionan. Así Vigas descubre distintos modos de articulación interna en su serie de Objetos, aislándose de todo lo que sea externidad. Puede todavía hallar color vivaz y una organización flexible de formas notoriamente irregulares, como en Objeto americano o en Objeto vegetal, o puede aventurarse al despojamiento del cromatismo y asumir una disciplina monástica en otros Objetos de meticulosos análisis del plano en todas sus posibilidades, acomodamientos, adyacencias, construcciones, desconstrucciones y cortes arquitectónicos donde se han estratificado las fuerzas ctónicas; es decir, las múltiples opciones pero también los límites de la razón, las sinopsis que debían tener espesor pero que están aplanadas por altas presiones del espíritu; obstinada indagación que sólo se detendrá en obras como Kikuyo, de 1956, ya en las fronteras de la disgregación informalista

Los artistas latinoamericanos absorbieron en París, durante los años 50, los ecos todavía fuertes del Neoplasticismo -capitaneado por el entonces admirado Dewasne, quien lo había escolarizado-, en un mélange con el borde residual del Constructivismo ruso, pero vaciado de sus tensiones revolucionarias originarias en cuanto a la posibilidad de ensoñación y a la práctica social. Demasiado se ha insistido en si esos jóvenes lograron crear una abstracción geométrica distinta de la nacida en Europa y difundida por todo el mundo. Ése no es el problema, a mi juicio, sino saber si no incurrieron en academizar y adoctrinar lo asumido, en un fundamentalismo excluyente de toda opción estética, en una obcecación unidireccional, en un credo cada vez menos creíble, hasta que el Minimal cerró el capítulo con su monumental frigidez. El dilema no consiste entonces en la existencia o no de una "geometría sensible" opuesta al racionalismo europeo, según la tesis de Roberto Pontual de 1978, sustentada por un libro homónimo y por una gran muestra artística de supuesta confrontación en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro - consumida por las llamas -, para situar allí a tal o cual artista: confieso no haber advertido jamás esa oposición definitoria y de diferenciación; si le quitásemos los nombres de autor, un Magnelli, un Van Doesburg, un Robert Delaunay y un Vantongerloo pasarían por latinoamericanos, y un Camargo, un Carlos Rojas, un Lanelli y un Ornar Carreño serían incluidos en el repertorio artístico europeo, si es que se tratara de sostener ese dualismo retórico debido a una década en la que, ante la evidente y progresiva norteamericanización del mundo, se habrían intensificado e intelectualizado las dudas, ya enunciadas por Bolívar, sobre una identidad latinoamericana. Se procedió entonces a afirmarla de continuo aun en lo que no correspondiera, como parcializar la universal y al menos treinta veces milenaria abstracción geométrica, aparecida en todos los pueblos con pautas similares porque se fundamenta en algo tan básico en el hombre como controlar y repetir el escenario cósmico, desde los laberintos prehistóricos hasta las composiciones de El Lissitzky y, en nuestro caso, de Vigas. A fin de cuentas, geometría quiere decir medir, calcular, para controlar la tierra, esto es el espacio y apropiárselo mediante patrones definidos que no dejen lugar para el caos y el terror de lo imprevisible. No en vano en cada límite de lo mensurado en los campos, los romanos colocaban objetos anicónicos, no figurativos, signos culturales del gran dios Término, sin el cual sólo el desorden reinaría.

Empero Oswaldo Vigas atravesó, como hemos visto, esa necesaria etapa de austeridad y sistemático control, con un inexpugnable espíritu de investigación para el cual se había ido preparando en sus geometrizaciones caraqueñas y con la conciencia del intermitente declive y realce del objeto de representación, y percibiendo que la abstracción geométrica era una gran vía del arte pero ciertamente no la única, y sobre todo que debía ser recorrida en un estado de interpretación constante, buscándole los intersticios como se demuestra en esta estimulante exposición, seleccionada entre casi doscientas obras: óleos, gouaches, dibujos y proyectos.

Un buen ejemplo de ello se encuentra en las placas realizadas por Vigas en París en los años 1955-1956, proyectos para murales, donde expande la continua y plural persecución de muy variadas formas y colores, como secciones de una infinita y enigmática morfología que en su encadenamiento horizontal, sin descansos o hiatos interiores, podrían darle la vuelta al planeta, como anillos de un discurso interminable, iniciado en los quipus preincaicos o en la dicción plástica del asianismo o en el obsesivo exorno de los pueblos germanos o en la rica ornamentación bantú; dondequiera que se quiso escribir la relación del hombre con el cosmos

Carlos Silva

Historiador y Teórico de arte