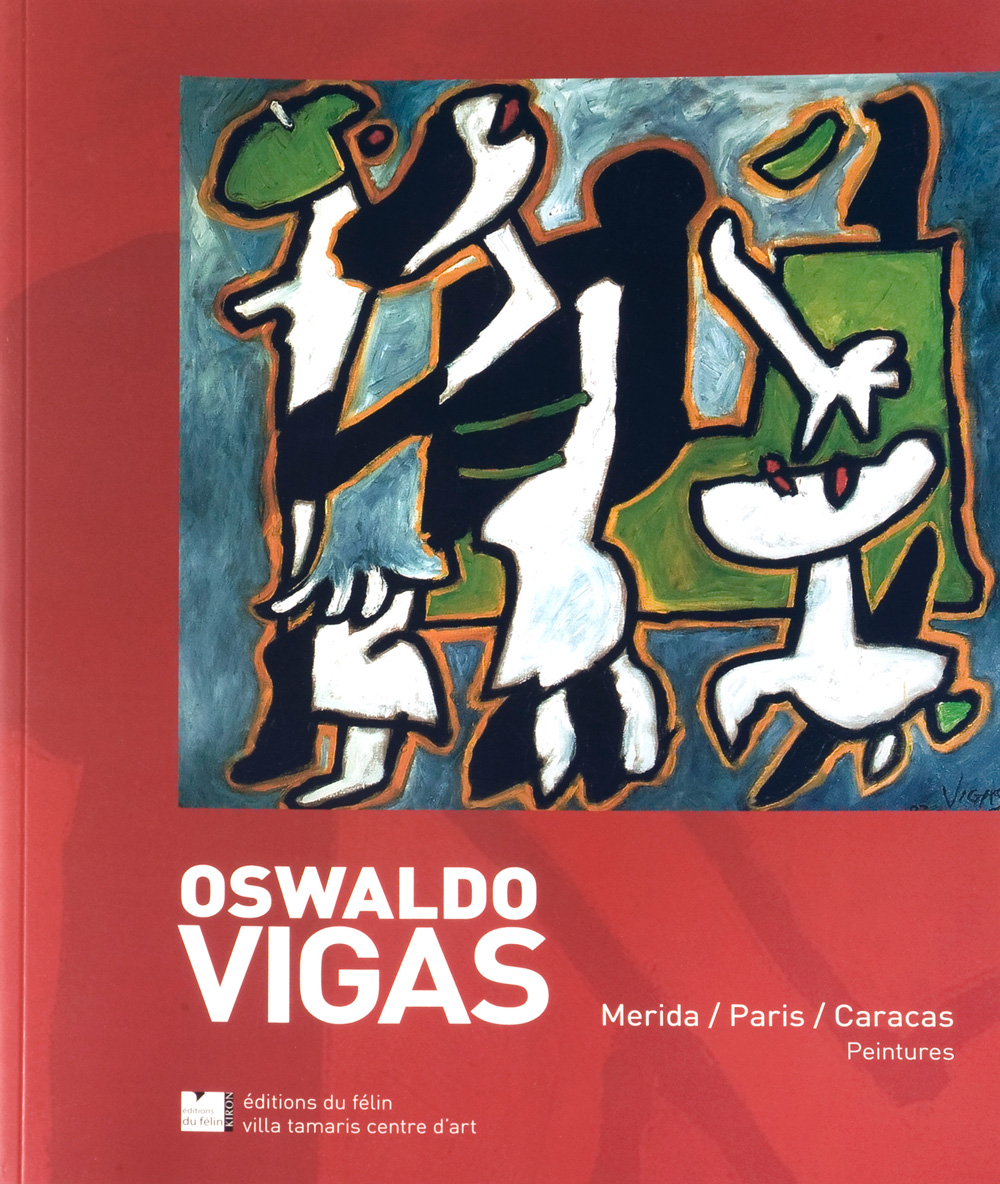

Oswaldo Vigas, Mérida / París / Caracas. Peintures

Villa Tamaris centre d´art, La Seyne - sur- Mer, Francia

2011

Oswaldo Vigas o las complejidades del exilio

Roberto Bonaccorsi

Mérida, París, Caracas... El título de la exposición de Oswaldo Vigas en la Villa Tamaris implica la idea, por supuesto, de un recorrido, de un itinerario. Una peregrinación, primero, a los sentidos; un viaje a un país lejano con la idea implícita del peregrinaje. “Quien pinta, quien esculpe, en una palabra, todo aquel que se dedique al arte, no tiene sino un solo sueño, aspira a un solo objetivo: ir a París. La gran cuestión está ahí” [1]. Una atracción irresistible por la capital del arte [2] se desarrolló a partir de finales del siglo XIX. Dos grandes nombres de la pintura venezolana, Arturo Michelena y Tito Salas, frecuentaban el taller de Jean-Paul Laurens. Al llegar a París en noviembre de 1952, Oswaldo Vigas no era un principiante. A los 26 años ya tenía un título de médico, mientras llevaba a cabo una intensa creación pictórica. Miembro del Taller Libre de Arte de Caracas, obtuvo en 1952 el Premio Nacional de Artes Plásticas, el premio John Boulton y el Arturo Michelena. Realizó cursos en la Escuela de Bellas Artes de París (en los talleres de litografía de Marcel Jaudon), y confrontó a sus pares en una relación sin reverencia. Él se encontraba inmerso en esta Segunda Escuela de París (1945-1965), que se caracterizó por su diversidad e incluso por su eclecticismo, y de la que Lydia Harambourg realizó el diccionario de pintores sin incluirlo. ¿Un descuido? Más bien, fue la indicación de un vacío en el lugar original que ocupa Oswaldo Vigas en esta explosión creativa, compleja y contradictoria que caracteriza la posguerra. Esto determinó su efervescencia artística. El hecho de no estar vinculado a una escuela tan ecuménica manifestó en el joven pintor esta estética de libertad de la que nunca se desprenderá. “A partir de 1950, el camino se abre libremente hacia el exterior y rechaza el pasado. Bajo el impulso de Tapié, Estienne, Ragon y Restany, los nuevos ensayos o corrientes entran en debate, rivalizan, se marchitan o se fortalecen esperando que otros los reemplacen. En tiempos de la presión de la novedad y bajo la influencia americana, la cadencia de los cambios aceleró borrando las experiencias anteriores. Cuántos nuevos lazos se tejieron a lo largo de los años con los líderes de los movimientos que se suceden en el extranjero o en Francia: de Vigas, Lam o Guayasamín, de Léger a Masson, de Hartung o Schneider a Zao Wou-K, de Vasarely a Soto, de Cruz-Diez a Calder, de Corneille a Alechinsky, de Debré a Messagier o César” [3]. Una época fecunda de debates, de confrontaciones, de antagonismos igualmente feroces, que Gastón Diehl piensa retrospectivamente como un renacimiento. El taller de Vigas en la calle Dauphine se convirtió rápidamente en un lugar de intercambios que le permitió codearse con Manessier, Lam, Matta, Herbin, Dewasne, Doucet, Léger, Corneille, Max Ernst... y Picasso, naturalmente, con quien en 1954 estableció una relación fuerte e intensa, de creador a creador. Él lo visita en Cannes (a La Californie), manteniendo su distancia: “Yo siempre tuve un poco de miedo de que él me devorara” [4]. Al mismo tiempo, expuso en varias galerías (Neufville, La Roue) y en el Salon des Réalités Nouvelles, en el Museo de Arte Moderno de España y en los Estados Unidos (en la Exhibición Internacional de la Pintura Contemporánea de Pittsburgh de 1955, en el Museo de Bellas Artes de Houston). La fiel amistad de Gastón Diehl le abrió las puertas del Salon de Mai en 1953 y ocasionalmente exhibía en su Venezuela natal. París, ciudad abierta, ciudad de apertura, se afirmó como un centro que le permitió esparcirse, establecer puentes, multiplicar contactos y los centros de interés. En 1959 aceptó ocupar el cargo de agregado cultural de la embajada de Venezuela.

Una vitalidad excepcional, una actividad desbordante que podemos evocar a grandes trazos. En París, Oswaldo Vigas combina la soledad del creador con un fuerte sentido de lo colectivo. Él rechaza la marginalidad en beneficio de la singularidad. Las influencias existentes (los comienzos del surrealismo, por ejemplo) y el interés en algunas escuelas (como CoBrA) se revelan sin anular la originalidad de un enfoque intenso en constante evolución con una profunda coherencia estética y social al tiempo que se desarrolla en la multiplicidad de los enfoques formales. “Oswaldo Vigas es uno de los verdaderos artífices del arte latinoamericano. Artífice, aquí, tiene un sentido bastante polémico en estos tiempos generalmente adictos a la pérdida y la deconstrucción. Se trata más bien de una innovación: la de un conjunto cultural y la de una visibilidad. Pero, ¿el arte no es otra cosa que la invención de lo visible?” [5]. Su estadía de diez años en París constituyó una fase decisiva en la realización de su gran obra, de su “obra-vida”: “dotar a su país y al continente entero de un lenguaje típico” [6]. Su regreso a Venezuela en 1964 (un momento en el que las prácticas artísticas caían en otra dimensión) debe ser entendido como una prolongación, una extensión dialéctica. Vigas o las complejidades del exilio. Exiliarse para arraigarse más a las culturas prehispánicas, al folklore, a las creencias, al arte popular, confrontándolas con la radicalidad de una mirada artística contemporánea [7]. Las fuentes ancestrales como crisol de la modernidad. “Yo soy un hombre de América”, afirmó en 1958, señalando inmediatamente que “América es un cosmos” [8]. La obra de Oswaldo Vigas (alternativamente y al mismo tiempo pintor, ceramista, escultor, tapicero, poeta) por su brillantez misma, piensa y construye su identidad visual en una relación consciente con la historia y mediante la integración de una dimensión concreta y un impacto universal.

A LA LUZ DE NUESTRAS CONVERSACIONES

Mérida - Los inicios

Mary Ann Manning: Sigamos conversando y veamos los dibujos de principios de 1940 en los archivos.

Oswaldo Vigas: Sobre esos archivos puedes ver todos los libros de arte de algunos amigos y de quienes nos precedieron (Oswaldo hojea un libro de Chaissac, muy emocionado). Él me gusta mucho, es todo sentimiento. Ocupó un lugar que nadie había ocupado antes, ni dentro ni fuera de la cultura; Dubuffet lo hizo, pero de otra manera. De 1940 a 1945 completé la secundaria en Valencia. Yo dibujaba todo lo que me rodeaba: paisajes, seres de mi vida cotidiana, autorretratos, escenas dramáticas... Fue entonces cuando hice mis primeras acuarelas y gouaches y cuando realicé mis primeras exposiciones. Vivía con mi mamá, mi hermana y mis dos hermanos; mi padre (que era médico) tenía 70 años cuando nací y murió cuando yo tenía 12 años. Él era un médico de una gran generosidad, pero se quedó ciego y no pudo ejercer más su profesión. Nosotros éramos muy pobres; estábamos bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, había muchos asesinatos con arma blanca, se metían en la noche en las casas... Mi madre era un ejemplo de fortaleza, coraje, inteligencia y bondad que nos defendía sin concesión. Teníamos un jardín de flores y las vendíamos para vivir. Cuando obtuve una beca para estudiar medicina en Mérida, el Agregado Cultural me propuso ayudarme y eso mejoró un poco las cosas. Mira, mis dibujos se convirtieron en gouaches en formatos de 35x30, generalmente hechos en cartón. Mis primeras pinturas también las realicé sobre cartón. Este dibujo será Diablo de Corpus (1944); este, Abrazo... Tetragramista... Maternidad. Yo era un poco pedante en esa época porque era muy exitoso y me querían, pero eso se me pasaría.

MM: Los años pasan rápidamente entre nuestras manos, las emociones profundas crecen...

OV: Yo empecé a militar contra la dictadura de Pérez Jiménez, por eso me demandaron y me fui precipitadamente de Mérida a Caracas para terminar mis estudios.

MM: En ese momento, en Venezuela (1950), el descubrimiento del petróleo desde los años 20/30; en Europa, la segunda guerra mundial, la situación en España... ¿Qué imágenes y cuáles pensamientos tenía un joven estudiante venezolano de 24 años sobre esto?

OV: Nosotros ignorábamos todo eso. El descubrimiento del petróleo cambió muchas cosas, pero nosotros todavía no entendíamos la magnitud de ese cambio ni hacia dónde nos llevaría. Los acontecimientos en Europa estaban demasiado lejos de nosotros, ese era casi otro mundo. Me gradué en medicina, en 1952 recibí dos premios por mi pintura y una beca para estudiar arte en Francia... Todo eso fue una gran apertura para mí.

París 1953-1964

MM: Llegaste a París en noviembre de 1952. Además del abrigo que tuviste que comprar por primera vez, teniendo en cuenta el frío que hacía en Nueva York, desde donde te embarcaste luego a París, ¿qué sentiste?

OV: Fui auxiliar en el hospital de niños enfermos unos meses, me codeé con los profesores Marie y Debré... pero yo descubrí un mundo lleno de creatividad en todos los campos y una extraordinaria libertad. El descubrir que esa libertad era posible me llevó rápidamente a dedicarme por completo a la pintura. Formamos un grupo de artistas de América Latina: Lam, Matta, Berni, Cárdenas, Peñalba, Guzmán, Szyszlo, Lora, Krasno, Camacho, etcétera, y creamos la revista Signal. Luego se unieron a nosotros Raoul-Jean Moulin, José Augusto Franca, Jean-Clarence Lambert y Karl Ringstrom.

MM: Hablando de la nueva generación de artistas...

OV: Ellos querían ser rápidamente reconocidos, querían ganar mucho de una vez. Picasso me decía todo el tiempo: “¿Trabajaste ayer? ¿Y hoy? Trabaja, Oswaldo, trabaja todos los días. Siéntete mal solamente cuando no lo hagas.”

MM: Háblame un poco acerca de tu relación con Picasso.

OV: Yo siempre lo visitaba en La Californie en 1954. La cosa más importante me la dijo cuando me preguntó qué pensaba yo de su pintura. Yo tenía mucha vergüenza de contestar y no dije más que banalidades, “Velásquez es importante, no yo.” Después vendría la exposición que yo organicé en Valencia por la celebración de los 400 años de su fundación. Todos participarían con sus pinturas: Vasarely, Magritte, Léger y Picasso. Él aceptó ser el Presidente Honorario de la exposición. Pero pasó que estábamos bajo las presiones de Pérez Jiménez (dirigente/dictador en ese momento de la provincia de Valencia) quien tomó la Presidencia. No compraron el cuadro de Picasso ni las obras de los otros artistas, solo cuadros menores de artistas obedientes. Esto fue muy dramático para mí. Vi esa pintura en la serie Madame B. en la exposición en el Palacio Papal (pesado silencio, lágrimas expresando el dolor que nunca se borró, la comunión del pensamiento y la intensidad de la relación entre Picasso y Vigas). Después él me pidió varias veces que fuera a verlo, pero yo no quise: siempre tuve un poco de miedo de que él me devorara. Creo que hice bien, aunque aún hoy me duele.

MM: Los tiempos difíciles, los amigos, las divergencias...

OV: Los momentos difíciles fueron principalmente dos. Uno, en mi exposición de 1957 en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en la que yo inauguré la Sala Negra y presenté 100 obras entre pinturas, dibujos y gouaches. La policía de Franco se apoderó de mis catálogos debido a una frase que yo había escrito recordando a César Vallejo: “Creo que hemos venido de todos los rincones del mundo, desde hace mucho tiempo, para buscar lo que significa que nos encontremos en la España de Unamuno, Ortega, Miguel Hernández, Rafael Alberti... de Pablo Picasso, que todos llevamos en el corazón. Así, Vallejo descansará en paz. Ojalá que, en nosotros, él también tenga algo que decirles: mi pintura no pretende ser otra cosa que yo mismo.” Y después, en el año1962, presenté la pintura El encuentro en la XXXI Bienal de Venecia; ese mismo año, en el Museo de Arte Moderno de París, se realizó la primera exposición de arte latinoamericano en esa ciudad. Krasno y yo iniciamos este evento, idea que nació en un café en Old Navy: 138 artistas que vivían en París participaron. Jean Cassou nos concedió los lugares, la exposición duró seis meses e incluso nosotros mismos le quitamos el polvo. Yo estaba en medio de fidelistas y antifidelistas y traté de conciliar las posiciones. Fue algo muy animado. Trabajé con Fernand Léger en los murales para la universidad en los talleres de los hermanos Gaudin. Rebeyrolles estuvo en todas mis inauguraciones, nos hicimos grandes amigos. Max Ernst iba a mi taller en la calle Dauphine con mucha frecuencia. Con regularidad me reunía con Magnelli, Vasarely, Herbin, Dewasne... ¿Las divergencias? Las direcciones tomadas por cada uno de nosotros en la elección de su camino artístico. Los que se fueron en busca de lo visual fueron Soto y Cruz-Diez. Por el contrario, yo me autoafirmé como “pintor de la prehistoria”, como me llamaban mis compatriotas, y más tarde como líder del anticinetismo, que sigue siendo para mí un arte aplicado. Este período me llevó a tomar una conciencia doble: por una parte, la de mi identidad latinoamericana, de la que yo no estaba consciente antes de salir de mi país, y por la otra, la de esta maravillosa sensación de libertad, de querer y poder expresarme fuerte y libremente.

MM: ¿Lo precolombino en tu trabajo?

OV: Lo precolombino no es un arte, es una expresión vital en la búsqueda de la unión con los antepasados, sus intermediarios: la unión entre pasado, presente y futuro. Cuando terminé mi carrera de medicina en Caracas, yo siempre iba al Museo de Ciencias; ahí descubrí estas formas de nuestros antepasados en colecciones precolombinas y africanas. Mi trabajo se acercó espontáneamente a estas dos fuentes: surgieron las figuras de mis seres femeninos, de mis "niñas andinas", mis "brujas"...

Caracas 1965-2010

MM: Leyendo los artículos que siguieron a las exhibiciones del período de 1944 a 1952 y luego de 1970 a 1975, me doy cuenta de que, cuando presentaste tus Brujas, eso provocó una intensa polémica, una crítica muy violenta en la prensa, de parte de los críticos de arte... ¿Por qué esta violencia hacia la bruja?

OW: Verás, las brujas no son figuras reconocibles por todo el mundo, son arquetipos: el arquetipo de la feminidad o el de la virginidad, por ejemplo. Están lejos de la figura religiosa cristiana, así que no le busques explicación a lo que está a la vista. Ellas le dan una mayor libertad al espectador. El hombre lleva el arquetipo más allá. Estas figuras se alejan mucho de la figuración del arte europeo, del arte conocido en ese momento. Esto les impactó enormemente, ellas estaban al borde de lo irracional y, en ese momento, uno rechazaba violentamente lo irracional. Los colores no tienen valor simbólico para mí. Yo trato de alejarme cada vez más del razonamiento, el arte es el verdadero camino de la protesta y del inconsciente. Las crucifixiones: mira la que ganó en Mónaco, que levanta un brazo contestatario y donde la paloma vence a la serpiente y es el soporte del hombre. Me interesa el sufrimiento del hombre, su psicología, las creencias simplistas de los paganos.

MM: Fijándonos en el mundo y sus males, escuchamos a personas como Garry Kasparov y Peter Thiel, que para mí están entre los pocos que plantean LA gran pregunta: “¿qué hacer?”. Ellos están conscientes de que el camino a tomar es el de volver a las raíces, a lo fundamental, a los verdaderos valores. Lo que tú nos propones con las brujas, las mujeres, las viudas, los selváticos, las cabezas, las piedras fértiles, los germinaciones, los personagrestes, las comadres, las coquetas..., ¿no es un camino así, ese que has trazado desde que empezaste a pintar? ¿Cómo se debe tomar?

OV: No, después de todo, ni el arte ni mi expresión artística tienen nada que ver con la política, eso no es lo que me propongo.

MM: Creo que su cuestionamiento es más humanista que político y por eso hago la aproximación con tu pintura.

OV: ¿Quién sabe si inconscientemente todo lo que le dio forma a mi inconsciente no tiene nada que ver con eso?

MM: Lo que también me llama la atención es que, de hecho, lo que se sentía en tu pintura como una expresión del continente latinoamericano hace 50 años, lo señalado como universal hace 20 años por Gastón Diehl, es ahora universalmente compartido. “Nuestro continente está poblado de señales y advertencias oscuras. Signos telúricos, magia o exorcismos son elementos hondos de nuestra condición. Al mismo tiempo que nos revelan nuestra naturaleza profunda, estos símbolos nos sitúan y nos comprometen dentro de un mundo de efervescencia inquietante. La intención de mi pintura es llegar hasta este submundo, interpretarlo y traducirlo en nuevas advertencias.” Palabras del catálogo de la exposición en Washington D.C.,1967. ¿Qué piensas ahora?

OV: Hoy más que nunca podemos considerar ese como mi credo.

MM: Veamos los dibujos de 2009, son unos cuarenta de fecha 7 de diciembre, de diferentes formatos.

OV: Escoge los que más te gusten. De los cuarenta, por lo general yo me quedo una quincena: parejas caminando, hablando, personajes femeninos solos... Cuando dibujo, hay un momento en que eso pasa sin que yo sepa por qué, en que eso se desliza solo y yo estoy lejos de lo racional. Hay un flirteo, se acerca a la locura, no tiene miedo... No hay ninguna explicación del gesto.

MM: ¿Como en la poesía?

OV: Exactamente, las palabras no explican nada, no dan significación. Sin embargo son encantadoras, sublimes. Luego llega un momento en que eso no pasa, no hay ninguna explicación, ni composición, ni tema, ni motivo... Nada.

...Yo siempre llego tarde a la pintura, a menudo pasan 5 o 6 meses, hasta 6 años entre los dibujos y el lienzo. A veces me voy muy atrás para buscar dibujos que recuerdo y que son los que necesito pintar hoy.

Oswaldo Vigas

Jacques Leenhardt

Lo primero que te sorprende cuando tomas la obra del comienzo de Oswaldo Vigas, es este mismo comienzo. ¿Cómo pudo el joven destinado a la medicina por tradición familiar, de la hermosa y provincial Valencia, en el centro de la Venezuela de los años treinta, el estudiante que valientemente asumió el compromiso de cumplir con esta expectativa y la de sus profesores, de repente abrir una brecha, en una sociedad local necesariamente muy tradicional, con su visión estética del mundo? ¿Una increíble alquimia permitió este misterio? Lo menos que podemos decir es que las primeras obras de Vigas son totalmente improbables en el tiempo y el lugar donde aparecen.

Contrariamente a lo que muchos de sus contemporáneos que como él ocuparon un lugar esencial en el arte venezolano (y aquí pienso en primer lugar en Jesús Soto), Vigas no esperó a estar en París para producir obras de una singularidad que en ese momento Breton no hubiera pasado por alto si las hubiese conocido. Pero la provincia de Carabobo no estaba en el camino del peregrino del surrealismo, fascinado por el exilio mexicano de Trotsky o por el domador de serpientes de Martinica Aimé Césaire. Pero es con las “composiciones”, de alguna manera relacionadas con el espíritu surrealista, que Vigas comienza a trabajar la pintura en Valencia, mientras continúa sus estudios de medicina. Estamos en 1942. Alejo Carpentier, que desde 1946 trabajaba en Venezuela y que había frecuentado el grupo surrealista en París durante diez años, hubiese podido establecer una conexión con Breton y con los artistas que tres años más tarde reunirá en la nueva edición de su libro El surrealismo en la pintura (1928 y 1945). Pero la conexión no se hizo. Vigas permanece durante algunos años aislado en su Valencia natal, no tenía de la situación artística de Europa más que el eco lejano de algunas reproducciones de revistas, impresas en blanco y negro en esa época.

Los tiempos no eran muy favorables allí, en la París ocupada, para la explosión que sin embargo se preparaba en sus talleres. Y quizás fue mejor que Oswaldo permaneciera en su aislamiento doblemente provincial, porque siempre se pueden temer los efectos esterilizantes que hubieran podido tener las limitaciones de un movimiento ya fuertemente organizado sobre un joven artista. Sabemos que Breton no bromeaba en ese capítulo. En lugar de convertirse en un pintor surrealista, Oswaldo se convertiría en Vigas. Aunque este período de su obra sigue estando de alguna manera cerrado sobre sí mismo, vemos algunos rasgos personales que anuncian una sensibilidad que permanece libre de la atracción manifestada en la pintura surrealista por un cierto bazar de misterio y sorpresas de cartón piedra. Desde sus primeras obras, Oswaldo Vigas se mostró preocupado por la coherencia y la forma. Tanto Composición (1943-1944) como Tetragramista (1943), más allá del tema, como el querido pájaro de Max Ernst, están plenamente integrados al espacio. Debemos mirar esta pintura como una “composición” de El Lissitzky en 1912. Vigas se entrega a trabajar la perspectiva; más bien, trabaja su deconstrucción, indicativo de la voluntad del joven pintor para buscar formas de lo extraño más allá de las recetas caducadas de la representación en perspectiva. Al igual que con De Chirico, la extrañeza surge de un uso deliberadamente paradójico de las normas de la representación verosímil. Hay, en la obra de este período, un rigor que no deja de sorprender si tenemos en cuenta la edad del artista. Rigor en la composición, en la búsqueda de formas y deformaciones, también en el dominio de las degradaciones de color que recuerda a Braque y a Picasso, a la época del cubismo analítico, rechazando cualquier contraste de color para un mejor reconocimiento del juego combinatorio de las formas en los registros de los tonos. Vigas proyecta algunas formas y deja otras atrás, creando una volumetría que todavía se utiliza para destacar el uso del estilo, presente y destacado aquí, pero retirado en otro lugar, en planos más uniformes. ¡Es como si Miró tuviese, a distancia, una influencia improbable en el joven artista de Valencia! Composición (1943): el título de esta obra anuncia las preocupaciones del artista; la tela es tratada como una superficie total encerrada dentro de su marco y que debe revelar y animar la disposición de sus formas. Quedan algunos elementos identificables, fragmentos de anécdotas, pero el cuadro expresa, en primer lugar, la unidad de la superficie pintada. El pintor juega hábilmente el doble juego de los planos y de los simulacros de volumen, de sombras y degradé por un lado, de la uniformidad del color plano por el otro. Vigas nunca abandonará esta preocupación por la forma, aunque pronto su curiosidad por lo que se convertirá en su carrera como pintor lo atrae a nuevos continentes. Florero en la Ventana (1944) o El abrazo (1944) aún estarán marcados por una preocupación esencial por la forma, aunque incluso entonces Vigas da un giro hacia la figuración. Se ve cómo el tratamiento de estas flores en un florero, tema tradicional de la pintura, demuestra la voluntad del artista y su negativa a caer en la simple ilustración de un ramo banal. Cézanne supo elevar estos simples objetos cotidianos a la dimensión de una piedra de toque del arte. Vigas quería estar a la altura de las exigencias del Maestro. Encontró los colores que había abandonado en un gesto más “analítico”. El azul, el amarillo y el rojo llenan formas firmemente dibujadas, que salen de un juego de planos donde se mezcla la ventana clásica, abriéndose sobre un paisaje verdecido, y secciones de pintura que recuerdan los lienzos en espera en el taller. ¿Este cuadro no es, por cierto, una especie de alegoría de la pintura, con esta forma elipsoidal en primer plano, donde se distingue una paleta provista de su agujero para el pulgar? No hay nada que permita determinar las cosas, pero la preocupación del artista es seria y consecuente, aunque el sujeto esté a gusto. ¡No es necesario algo enorme para conducir la reflexión sobre el arte! Veamos también El abrazo: la mirada es lo primero que reclama el conmovedor tema del abrazo. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de la forma en que las figuras que ocupan el centro del cuadro son como transportadas en una especie de alfombra voladora de brillantes destellos. Verde, amarillo y rojo, como una constelación lanzada en el cielo de los amantes; los colores iluminan las figuras ablandadas, bañadas de azul. Es toda una gama que reproduce el concierto del amor entre la pareja central y un universo marcado por pequeñas formas difíciles de interpretar: ¿los planetas pueden estar, como en su gouache del año anterior, a lo mejor en los melancólicos anillos de Saturno? ¿Tal vez él aún trabaje este motivo que se repite en los tapices de Oriente, monograma de los amantes abrazados, como una mise en abyme de la fuerza que los une y transforma todo el universo a su imagen? Todo esto es posible, una cuestión de interpretación, pero lo que es seguro es que, a través de estos signos, Vigas le da coherencia a toda la imagen. Esta atención a los aspectos constructivos de la obra no apunta a un formalismo vacío. La pintura es siempre un sistema de tensiones que cada artista representa a su modo, y esto habla del clima mental en el que cada cuadro está concebido. Desde ese momento, cabe señalar que Vigas, aunque aún no era estudiante en la Escuela de Bellas Artes, se mide sin falsa modestia con los grandes maestros. ¿Descanso en la selva (1945) no es una forma de diálogo con el Almuerzo sobre la hierba de Manet? Sin duda, él no trata de provocar a la burguesía al pintar un desnudo rodeado de personajes vestidos con levitas. Aquí los cuerpos parecen liberados de las marcas de la vida citadina que tanto impacta a Manet: desnudos o vestidos, los cuerpos respiran la libertad de algún paraíso campestre, meditan tranquilamente en una naturaleza amable que le da a esta escena ahora canónica un ambiente relajado de naturaleza tropical. Se acerca más al sotobosque de Manet con su perspectiva que se hunde en el follaje, pero con una especie de entorno de bosque tropical, donde las hojas son tan importantes como los troncos. Uno se sorprende por el parentesco que existe entre este cuadro y La jungla (1943), de Wifredo Lam, pintado un par de años antes en Cuba. Vigas se hizo amigo de Lam solo muchos años más tarde, pero también se encontraron aquí en las cuestiones fundamentales de la estética de la pintura. Ambos artistas valoraban, al igual que Matisse, el plano de la tela, y sus bosques parecen más un decorado que un paisaje de verdad. Entre 1947 y 1949 se produce una importante transformación en el trabajo de Vigas. Sabemos bien que la confrontación con las imágenes que produjo Picasso, en estos años de la posguerra, era ineludible para cualquier artista que se lanzara a esta arena. Sin embargo, Vigas trazará un camino paralelo, y con él no podemos hablar simplemente de influencia. Como si el propio artista hubiese revitalizado sus fuentes picassianas, les aportó un nuevo equipaje directamente de la cultura venezolana. Muchacha de los Andes (1947) participa en varios registros pictóricos heredados de varias tradiciones que ella restituye en el paisaje local. Se podría hablar de una ligera aclimatación. Es otra manera de tratamiento de la figura que deja ver Cargadora de Frutas (1949). El tema “localista” queda marcado, por ejemplo, en la forma de representar la canasta de frutas que recuerda la cestería de los indios del Orinoco. El busto desnudo puede igualmente referirse a las culturas autóctonas del cuerpo. Pero lo que llama la atención en esta imagen se impone en su centro: un triángulo forma la nariz y se prolonga sobre la frente como un par de cejas levantadas verticalmente que agudizan la mirada y le dan algo feroz. Estas líneas construyen una gran marca que se convertirá en el monograma que marca todos los rostros humanos en la obra venidera de Vigas. Hay en esta forma como una cólera venida de las profundidades de las eras, la cara iracunda de una deidad ancestral. Lo que contrasta en esta obra, en comparación con todo lo que el pintor realizó hasta ese entonces (esto es, con este signo), es la irrupción del gesto, que haya una urgencia en la forma de poner color en el lienzo, y también la violencia. En esta ocasión vemos surgir la técnica de la extracción. Se pone el color y, con un trozo de madera, el pintor lo retira, le arranca el material al lienzo, lo divide sin rasgarlo. Mujer en la ventana (1950) impulsará estas nuevas técnicas aún más, con la aparición de una tonalidad monocromática que poco a poco aleja la pintura de Vigas de lo verosímil. La pintura no es necesariamente la representación de un momento del mundo: se convierte en un mundo en sí misma, trabaja los signos y las formas, henchidas en color. Pero, al mismo tiempo que esta pintura se hace más libre con respecto a los códigos de la figuración representativa, los lienzos nos muestran imágenes cada vez más fuertes. La niña, con su candor hecho eco en los picos nevados de los Andes en Muchacha de los Andes (1947), da paso brutalmente a figuras portadoras de un poderoso carácter sagrado: La Viuda (1950), Bruja de la Culebra (1951) y toda la serie de “brujas”, brujas adivinatorias cuyo conocimiento une los mundos subterráneos al mundo cotidiano de los hombres. Durante tres años, Vigas explora este mundo de diosas madres, reinas de la noche, en el que se erige la figura imponente y terrible. Bruja del ramito (1951), con su simetría frontal, establece el vínculo simbólico con el recuerdo de las terracotas venezolanas del período precolombino que el artista no ha dejado de contemplar y de coleccionar. Estos rostros en ángulos misteriosos poblarán los lienzos de Vigas durante décadas. Ellos adoptan la forma rectangular característica de las estatuillas votivas del arte tradicional en las que se lee, desde los albores del tiempo, la relación carnal con la tierra, la presencia del hombre en su imaginario del origen carnal del mundo. Y si una pequeña rama a veces ilumina uno de esos rostros terribles, es para recordar que lo que vive es UNO en su diversidad, que la germinación produce en los humanos y las flores más bien como una forma de evocar la rama apacible de la paloma, aunque alejados del lugar al que esta pintura magnífica y suave invita a su espectador. El cuerpo de la “bruja”, reelaborado también, adopta las formas geométricas de la abstracción en la que cubre lo sagrado. Un trazo de diamante, plasmado en su frente o adornando su vestimenta, repite esta matriz esencial y originaria y hace de los cuerpos femeninos verdaderos iconos. Los degradé y las sombras en Las Tres Gracias (1949-1950) dieron alivio a esos cuerpos, una expresividad sexual y alegre. Las reminiscencias del modelar la pintura clásica ahora han desaparecido. Vigas ha dispuesto de las aberturas intelectuales y sensibles que le permiten reanudar la relación interrumpida durante tantos siglos entre la tradición india que se había desarrollado en los Andes y las llanuras, y la búsqueda contemporánea del arte. A partir de Cargadora de Frutas (1949), vemos una especie de malla cubrir el fondo del cuadro y cómo la figura reanuda ella también esta vista tan característica de las estatuillas precolombinas de la región andina de Venezuela. El Instituto de Antropología e Historia de los estados Carabobo y Aragua, en el Museo de Valencia, ciudad donde reside entonces Vigas, expone muchas de estas figuras de arcilla, cubiertas con un barniz blanco estriado con líneas que se cruzan casi perpendicularmente y que constituyen una especie de malla tanto sobre el rostro como sobre el cuerpo. Dedos apenas formados, cuatro en vez de cinco, anuncian la identificación de los medios que Vigas utilizará en Mujer en la Ventana o en Bruja del Tapiz (1951) y en un gran número de obras por venir. Estos trazos que cubren toda la figura a veces no solo están pintados, sino entallados, como ocurre precisamente en las Figuras femeninas del Museo de Valencia. Estas marcas grabadas tienen entonces la autonomía de un ornamento, como una joya o una prenda de vestir que adorna un peinado. Ellas son las que encontramos alrededor del rostro de Bruja de la Culebra (1951) o de Bruja del ramito (1951). Estas figuras también adoptan más y más la forma rectangular de la cara, tan característica de la tradición india de toda Centroamérica, aunque con una exageración muy especial en la comunidad valenciana inmediatamente precolombina, como lo demuestra la Figura femenina del Museo de Ciencias de Caracas (de entre 1000 y 1500 d. C). Durante estos años de transición, Oswaldo se sumerge en el pasado indio como para encontrar un ancla que hiciera contrapeso a las influencias europeas. En esta área, él parece haberlo visto todo. Picasso, Matisse, la abstracción figurativa, la deformación expresiva, la reducción del espacio a la superficie del cuadro, el libre juego de los colores, la instalación libre de las formas; nada es ajeno a él. Los historiadores del arte europeo a menudo tienen la mala costumbre de desconsiderar las obras producidas en el continente americano en la primera parte del siglo XX, en el norte y el sur, con el argumento de que estarían “influenciadas” por el arte de las vanguardias europeas y que, por tanto, habrían llegado tarde. Este no es el lugar para discutir el complejo concepto de la influencia: ningún pintor jamás ha creado sobre su lienzo una pintura notable sin haber entrenado su ojo mediante el análisis de lo que sus predecesores hayan hecho, ellos mismos inscritos en la historia del ojo que los precedía. ¿Cézanne no copió a Delacroix antes de inspirar a su vez a otros? Un artista se construye por sus elecciones, y para Vigas el origen indio juega un papel decisivo en el momento de su experiencia artística. Ella lo libera de los marcos tradicionales de la figuración que temen el exceso y se aferra a una visión que llaman “realista”, pero que se limita a menudo solo a lo verosímil de un realismo bien temperado. Para Vigas, la forma y el color serán expresivos, no lo será el cuadro. La historia de las vanguardias se une en este punto a la perspectiva en la cual las culturas indígenas autóctonas inscribieron sus artes. Reconociendo esta convergencia de sensibilidades, Vigas crea su propio lugar en la historia conflictiva de las culturas en el siglo XX y reconcilia con su práctica mundos que se cruzan, mientras que en las páginas de algunas raras revistas como Le Minotaure se observa todavía cuidadosamente la evolución que se produce en toda la serie de las brujas que ocupa a Oswaldo durante más de dos años. Los puntos extremos de la serie, que le sirven como una especie de marco, están constituidos por dos obras muy importantes que conectan respectivamente la serie pasada y la futura: Las Tres Gracias (1949-1950) y Tres brujas nacientes. En 1949, Vigas aún busca en la historia del arte europeo los motivos y las formas. Veo en estas figuras de la gracia femenina un respetuoso homenaje a la cultura clásica y un guiño a algunos expresionistas alemanes como Otto Müller. Se puede decir lo mismo de El Caucho (1950). Tres años más tarde, un nuevo estilo toma forma, en el cual la interpretación de la cerámica indígena pasa de símbolo de estatus al de la forma. Entre estos dos momentos se produce una profunda transformación, lo que sentimos que fue el momento del verdadero nacimiento de Oswaldo Vigas como pintor. Él gana sucesivamente el Premio Nacional de Artes Plásticas, el John Boulton y el Arturo Michelena. El Museo de Bellas Artes de Caracas le ofrece su primera retrospectiva. El artista tiene entonces veintiséis años. Es muy joven para una retrospectiva, se dirá. Sin embargo, la idea de mirar su trabajo anterior se justifica plenamente en este momento en el que Vigas realmente da la impresión de haber entrado en la madurez de su obra.

Como si tuviera el presentimiento de que una época se cerrara y de que necesitara nuevos impulsos para embarcarse en el camino que le espera, él partirá a París. A diferencia de muchos de sus compatriotas que aterrizan en este París que sigue siendo la capital mundial del arte, Vigas no seguirá el camino de la pura abstracción. Sus opciones estéticas serán ampliamente eclécticas. Entró en la Escuela de Bellas Artes y se hizo amigo de muchos pintores de la Escuela de París. Entre las relaciones de amistad forjadas entonces hay varias orientaciones: Herbin y Dewasne, quienes con Vasarely profundizan las orientaciones de la abstracción geométrica; Magnelli y Manessier, menos doctrinarios y fuertemente tentados por la abstracción expresiva; Corneille y Doucet, que siguen el camino del expresionismo cercano a CoBrA; Schneider y Geer Van Velde, más decididamente abstractos. Y luego están los latinoamericanos en París: el chileno Matta Echaurren y el cubano Wifredo Lam, a quienes Breton alista en el movimiento surrealista pero que, por supuesto, no se detienen ahí. Por último, los varios venezolanos en París, entre ellos primero Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, con quienes, a pesar de las relaciones de amistad, Vigas nunca comparte sus experiencias ópticas. Cuando añadimos los nombres de Ernst, Arp, Lobo y Laurens, se entenderá que Vigas se sumerge inmediatamente en el tumultuoso corazón de la creación artística de ese momento. Los historiadores y críticos de arte siempre se enfrentan a la necesidad de interpretar las formas que le ofrecen las obras pictóricas a la mirada. Ejercicio peligroso, ¡hasta el punto en que a menudo los artistas permanecen dubitativos ante las interpretaciones a las que están sujetos! Entonces, estas cadenas de triángulos forman como una sierra que vemos tomar una buena autonomía en Gran Bruja, donde la figura está vestida con una especie de bufanda lanceolada, o en Tres Brujas Nacientes, donde el patrón espinoso que ocupa el fondo vuelve sobre el cuerpo de la mujer, así como en La Red o en El Alacrán, con sus gigantescas mandíbulas ávidas: cuatro cuadros de 1952. ¿Debe vincularse con el patrón geométrico del triángulo invocado por los partidarios de la fracción radical de la Abstration-Création, un grupo formado en París en 1931 alrededor de las revistas Cercle et Carré y Art concret? ¿Hay que ver un símbolo, como las interpretaciones psicoanalíticas, y hablar de la vagina dentata y de la angustia de la castración? ¿Y qué significaría tal motivo si se nota la continuidad que él observó con incisiones de divinidades prehispánicas? El discurso crítico de la escena parisina de los años 50 está lleno de contradicciones. Quizás sería mejor, sabiendo que Vigas ha navegado sin exclusiva en ese entorno, entender su obra como la superposición de múltiples significados y definir la actividad del propio artista como la organización de circulaciones sin precedentes. El pequeño taller bajo los techos del número 33 de la calle Dauphine, en el corazón de Saint-Germain des Prés, es una especie de alambique en el que Vigas transmuta todas las impresiones fuertes que desafían su ser. La patria no está lejos de su corazón más que los debates estéticos parisinos del momento. En conjunto constituyen, por un tiempo, la materia de su mundo. Dos imágenes pueden ayudarnos a seguir semejante camino. Por un lado, Figura (1952), donde la complejidad cambiante del mundo se reduce a unas pocas formas depuradas, casi como los esmaltes de Magnelli; por el otro, América la Madre I (1953), donde nos encontramos con el tema iconográfico de la “madre-hijo”, como ya ha aparecido en Niña Bruja (1952), a la que se añade un motivo tomado de Tres Brujas Nacientes. Con este conjunto de temas y figuras, Vigas construye una escena de interior, de la misma forma que en Las Meninas de Picasso, en una luz gris totalmente extranjera a los colores que él había utilizado anteriormente. Sin duda, se puede objetar que esto es un “estudio” en lugar de una obra terminada, pero ya firmada, y su falta de color habla en voz alta, en el lenguaje del arte, de la necesidad de encontrar un denominador común a los fragmentos pertenecientes a diferentes universos. Por otra parte, nos encontramos con el sentido de este rechazo del color en una serie de obras que marcarán los próximos años. Este es el momento en el que Vigas prepara los grandes mosaicos que Carlos Villanueva le ha encargado para la Universidad Central de Caracas. Él pone a jugar plenamente el poder de los grandes planos de los colores primarios. Pero, al mismo tiempo, comenzó una serie de obras en tonos de colores sofocados. Entonces tendremos Edificación (1954), marcada por una serie de verticales organizando tonalidades ocres calientes, luego Objeto vegetal americano (1954), que se basa en una gama de gris que contrasta con el verde primaveral de la planta y, finalmente, Objeto cuadrado (1956), donde el artista parece haber preferido, a fin de entregarse a un análisis riguroso de la forma, depender de los efectos del negro y el blanco que toma del grabado. Esta llamada al universo del grabado no le debe nada al azar. Vigas trabaja en ese momento en el taller de litografía y grabado de Marcel Jaudon en la Escuela de Bellas Artes. Estas técnicas requieren un mayor control de la mano. Sin embargo, como pasa con Alechinsky, ella sabe dar todo su espacio a una libertad extrema de movimiento y forma. Vigas se formó este rigor, y ese es el que encontramos en toda su obra, tanto en sus grabados como en su pintura. Por ahora, se mide con una felicidad contagiosa a las insolencias de la abstracción gestual. Amigo de Corneille y de los caprichos de CoBrA, Vigas se pone a sus anchas en Materias telúricas (1961) y especialmente en Megatu (1962), en la que el ojo pierde deliciosamente la perspectiva. El color se hace pasta en sus contorsiones animales. Las salpicaduras, los arabescos y un intenso hormigueo dan la impresión de que el artista ha bailado sobre el lienzo. Se escucha mucho mejor que en el Boogie-Woogie de Mondrian el ritmo sincopado y el murmullo de los sonidos. Esta gestualidad, que Vigas no abandonará, demuestra que no es una búsqueda de efectos en la que el azar podría poner su parte. Más bien, ella afirma la exigencia absoluta de callar el acto de la pintura (el origen mismo del mundo). Personagreste (1963) ilustra bien ese momento envolvente en el que el gesto acaricia los materiales, a la manera de los alfareros precolombinos cuyos ídolos parecen nacer inmediatamente de la tierra, como invocados por un poder telúrico. Vigas invita en este trabajo apariciones paralelas a las de las Matériologies de Dubuffet, la magia de la Sacre du Printemps de Stravinsky atraviesa sus pinturas, que ya parecen haber regresado con el espíritu de la tierra de los Andes venezolanos. Oswaldo se deja invadir por los sueños de regresar a su país natal. Realiza nuevamente una exposición individual en la Galería Neufville, después participa en Donner a voir 2, organizada por Raoul-Jean Moulin en la Galería Creuze y, en 1964, regresa a Venezuela. Por más fundamental que haya sido, su paso por París había terminado. Sale del corazón de la obra una profunda transformación. A pesar de las cargas y las necesidades futuras, Vigas “se metió en la pintura”, ahora acompañado por su esposa francesa Janine, quien será su apoyo incondicional.

Señora de la Molicie (1967) nos sumerge de inmediato en la efervescencia que caracterizará la segunda parte de su obra. Como cualquier regreso después de largos años en el extranjero, el regreso de Vigas a su país fue difícil. Celos, incomprensiones: la urgencia es ahora la de luchar y convencer. Totalmente en posesión de su lenguaje pictórico, cada cuadro será, además de un reto y una alegría interior, una lucha. Señora de la Molicie es típico de este clima: Vigas encuentra figuras heredadas de su tierra en un rostro cuadrangular. Pero esta vez él les transmite una vitalidad, un movimiento que recuerda a aquel que él mismo había bailado sobre el lienzo en París. No hay duda de que la técnica que él implementa desconcertó a críticos y amateurs, con frecuencia muy ligados a la idea de un trabajo muy cuidadoso. Las pinceladas parecen lanzadas en el lienzo, con una negligencia que algunos estarían dispuestas a condenar; además, nos gusta encontrar eso que ya conocemos. Pero las misteriosas figuras hieráticas de los años 1949-1952 le dieron paso a un nuevo teatro de marionetas. ¡Esa alquimia de trazos y colores se combinan en esta figura lánguida y bailarina de la Señora de la molicie! Solariega (1967) ofrece muchos puntos de referencia para los que su recuerdo es vívido: los motivos de araña, la gran serie de dientes, especialmente el motivo esencial de la mujer que nunca abandonará al pintor. Vigas será bastante terco en aceptar su nueva “forma” más expresiva, en un ambiente aún poco acostumbrado a la violencia de un Willem de Kooning o a la turbulencia de CoBrA, de la que fue espectador y de la que prolongó, como su amigo Corneille, inquietantes efervescencias. Pero para un artista dotado de tanto talento, la camisa de fuerza de una “forma” no pudo prevalecer siempre. Vigas se desplaza alrededor de sí mismo, descubre el placer de los colores planos, luego regresa al estilo autónomo y salvaje; prueba el terreno de tonos pulidos y se sumerge de nuevo en la violencia gestual. En realidad, no le importaba mostrar un estilo: él explota una variedad de lenguajes. Monet con sus almiares, Cézanne con la Montaña Sainte-Victoire y Brancusi con su Pájaro en el espacio no actuaron de manera diferente. Todos observaron y fijaron en su arte el comportamiento del objeto en la luz cambiante del día. Las técnicas de pintura son, para Vigas, eso que la luz solar era para sus prestigiosos predecesores. Ellas son, al igual que sus figuras, el objeto de su pintura. Así que, si hay una imagen de la mujer en el origen de toda su pintura, Vigas muestra esta figura recurrente en el prisma cambiante de las técnicas y en todas las tormentas de la vida. Madre fértil y primitiva, joven brillante y sabia, “bruja” alegre y desvergonzada, todas estas metamorfosis son presentadas bajo la luz incisiva del estilo o del pincel como en una amplia teoría de figuras originales y fervorosas. Concitadoras (1972), Agoríferas (1976), Féminas Lunaris (1984), Sirena Reclinada (1994), Hijas de Morgana (1997)... los años pasan y el eterno femenino permanece en la infinidad de sus caras y la ambigüedad de las palabras-valijas que se leen en sus cuadros. Está siempre en la organización del espacio, para identificar las formas, en la disposición suave o brutal de los colores a los que Vigas otorga el papel determinante. Sus títulos acompañan a la imagen, y si la figura no está presente, si el vacío se adueña de la sustancia, será bajo el nombre de Pictografía (1994) que él nos lo dará a conocer. Desde este punto de vista, Sirena Reclinada abre más ampliamente el abanico de registros pictóricos. El color casi desaparece totalmente. La figura está tallada en un ocre apagado, envuelta en un trazo negro persistente. Algunas superficies pálidas organizan el hábil equilibrio. Pero el dibujo no se doblega a la lógica de la forma: él conserva su libertad como si, en Vigas, el dibujante y pintor vieran, en su fuero interno, las distintas formas luchando en el lienzo. La lucha por la forma es parte de este teatro de sombras en el que nace toda la realidad de la pintura, ya que en el arte no existe la realidad antes que la acción que la lleva a la existencia. Rodin había experimentado esta lucha interna en la que mostró sus acuarelas donde colocaba un charco de color para luego dibujar en él. Matisse dibujó con sus tijeras en papeles de color Memorias de Oceanía. Ahora el trazo cortado adquiere una importancia creadora en el cuadro y el trabajo de Vigas toma una mirada gráfica. De las Tentaciones II (1994) ilustra la nueva manera de recortar las superficies con un poderoso anillo negro. Lo que queda de pintura se hace mínimo y La Cuestión (1994) reduce la pasta de pigmento, una vez tan importante, tan carnal, a un simple jugo transparente; a una aguada, podría decirse, si no interviniera el óleo. Está claro que esta simplificación, que es una restricción voluntaria respecto de las formas más eficaces de pintura, tiene su contraparte en el trabajo al que Vigas se entrega de aquí en adelante. La creación general del lienzo se convierte en una cuestión mayor. Esto es notable en Sirena Reclinada. Si todavía quedan algunos rastros de color, es más para enfatizar el equilibrio de las superficies blancas y crema y para garantizar un equilibrio perfecto, al tiempo que facilita la lectura de la figura: la boca, los ojos, los senos, el sexo y los dedos son sumariamente indicados, pero no representados. Esta cuestión de la construcción pasa ahora también, y esto es nuevo en el trabajo de Vigas por la presencia en el lienzo de dos personajes, un par que, como conversando, ocupa la escena. A partir de este simple hecho, la creación es entonces organizada en torno a la posición central de la figura, con raras excepciones, como en Las Tres Gracias y Tres Brujas nacientes, dos figuras situadas frente a frente en un fuerte contrapunto. Los ejemplos abundan, desde La Cuestión (1994), Las Hijas de Morgana (1996) o Goyescas (1998), así como en obras más recientes como Encuentro femenino (2002) o Fémina y ente (2003). Esta dramaturgia de los cuerpos llena el espacio de una manera casi totalmente nueva. Desde hace mucho, de hecho, que la pintura se organiza en torno a la soledad de una figura central, en el caso de Vigas y también en toda la tradición pictórica occidental; el pintor organiza en torno a su figura un ambiente sabiamente diseñado para realzarla. Podría tratarse de un espacio estructurado, de una habitación o de un paisaje a veces adornado con objetos cotidianos, con un ramo de flores o con libros, o aún con símbolos de poder o de la cultura, rara vez con un lecho para significar intimidad. El espacio del cuadro “reviste” al personaje central, explicitada su importancia, así como también su soledad. Por el contrario, la presencia de dos actores en el lienzo concentra las cuestiones de equilibrio y de forma en la acción que los reúne. Es como en la tragedia: la acción produce la forma. El Reproche (1997) muestra cómo esta relación entre los personajes construye el orden del cuadro y cómo el ascenso de un personaje sobre el otro crea un vacío en el lienzo que un brazo desmesurado, extendido a modo de protección, llena oportunamente. El trabajo misteriosamente titulado Dos Entes (1999) no funciona de manera diferente. La gran diagonal que atraviesa el cuadro de derecha a izquierda es a la vez un brazo y una espada, si nos atenemos a los objetos que se muestran; pero también es una agresión y, más aún, la causa de la desintegración del rostro de uno de los dos protagonistas. No hay más colores o volúmenes representados en el lienzo, solamente las fuerzas expresan una acción decisiva. La violencia es simbólicamente redoblada por la posición de la figura de la derecha, apoyada firmemente en el borde del cuadro, mientras que la otra permanece debilitada por el vacío que la rodea. Vigas casi nunca ha conseguido tan sutilmente la integración de la anécdota a la forma, y mucho mejor que sus figuras se adhieren totalmente a la acción dramática que pone en juego. A partir de entonces y hasta el día de hoy, el “teatro” de Vigas será capaz de multiplicar sus actores y sus dramas, de tomar la magnitud de una “comedia humana” en una nueva alegría hecha de vitalidad y de ironía.

Notas