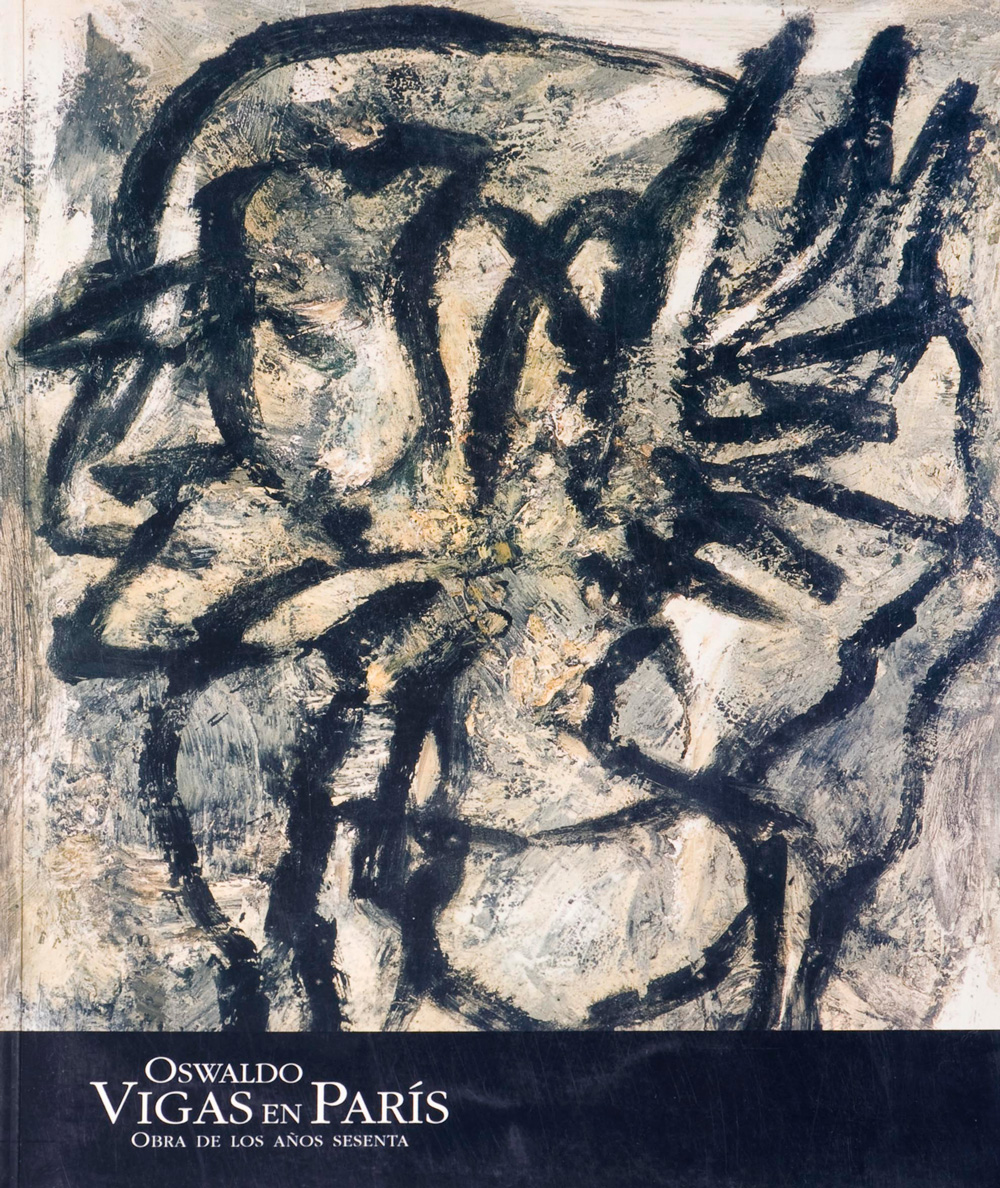

Oswaldo Vigas en París. Obra de los años sesenta

Galería de Arte Ascaso, Caracas, Venezuela

Junio – agosto, 2008

Presentación

Esta exposición reúne un grupo de obras singulares nacidas en París hace ya casi medio siglo. Las fuerzas invisibles que las constituyeron, incidiendo en ellas desde el universo exterior con sus tendencias, conceptos, gustos, búsquedas y rompimientos, junto a aquellas que las definían desde su territorio íntimo, delimitando su forma y espacio, animando su expresión, podemos medirlas hoy, más claramente, a la luz de lo que fueron importantes acontecimientos posteriores en la historia del arte europeo y latinoamericano.

Pese a que abarca tan sólo seis años, sorprende que este copioso conjunto de óleos, gouaches y tintas se haya mantenido cohesionado por tanto tiempo. Ello nos hace pensar, por una parte, en una obra prolífica y, por la otra, en un enorme celo, por parte del artista, de preservar estos trabajos que, como bien apunta Perán Erminy en el texto de este catálogo, concentran un momento y un lugar de cruciales definiciones en el lenguaje de Oswaldo Vigas, consecuencia de una sucesión de estallidos en distintos órdenes del pensamiento y de la existencia, que repercutirán en toda su obra posterior.

Entre estas telas y papeles hemos tratado de establecer un hilo conductor de la mano de tres de sus temas más elocuentes: Piedras fértiles, Signos y Personagrestes. Se trata de tres títulos del artista, de tres temas usados a lo largo de toda su obra anterior y posterior. Sin embargo, pueden ser comprendidos más ampliamente como series abiertas, maneras de ir de la abstracción a la figuración, del género del paisaje al retrato, de la atmósfera a la línea. En las tres salas de la Galería, la selección reitera esta lectura o secuencia, que esperamos sirva al espectador en su primera aproximación. No obstante, el rigor del trato a una obra es individual y entre cuadro y cuadro el hilo es también imaginado. Las tensiones que libra la composición del cuadro entre el color y la textura, la proporción y la perspectiva, el gesto y la mancha, su materia inerte y animada, corresponden a la pequeña gran batalla de toda obra. Sus secretos y ponderaciones son parte del encuentro que nos proponen.

Josefina Nuñez

Galería de Arte Ascaso

Vigas, la explosión del lenguaje en el París de los sesenta

por Perán Ermiy

El nombre y la obra del maestro Oswaldo Vigas resultan muy frecuentes en nuestros medios culturales. Se cuentan, seguramente entre los más conocidos en el país. Sobre su obra se han publicado innumerables artículos y ensayos en Venezuela y en el exterior. También se han editado libros y se han filmado documentales videográficos y cinematográficos. Personalmente hemos escrito y disertado en varias oportunidades acerca de su obra, además de haber realizado un cortometraje presentado por la Televisora Nacional hace unos veinte años.

La lista de las exposiciones individuales y colectivas en las cuales se han mostrado las obras de Vigas, en los museos y en las instituciones culturales más importantes de toda Venezuela, así como en París y en muchas otras ciudades del exterior, es tan extraordinariamente extensa que ocuparía varias páginas de ésta o de cualquier otra publicación. En cuanto a los premios y reconocimientos que se le han acordado, es tal vez el artista venezolano vivo más galardonado hasta hoy. No viene al caso continuar señalando aquí otras distinciones no menos importantes que las que hemos mencionado, y que tal vez aparezcan resumidas y seleccionadas en este mismo catálogo, para no aburrir al lector.

No obstante, a pesar de sus indiscutibles méritos, el legado artístico del maestro Oswaldo Vigas resulta poco conocido. No diríamos que sea desconocido, porque no lo es para casi nadie. Pero la continuidad de su evolución sí lo es. Prueba de ello es que este importantísimo conjunto de pinturas, seleccionadas entre la producción del artista en París durante los años inmediatos al 1960, no había sido visto hasta ahora. Algunas obras de esos años se han mostrado antes, pero de un modo aislado y disperso. Nunca en un conjunto de esta amplitud, que permita una visión global de ese período fundamental en la obra de Vigas.

Si consideramos la magnitud y la naturaleza de los grandes cambios que se operan en el lenguaje pictórico de Vigas durante esos años cercanos al sesenta, podemos afirmar que sin estas obras no es posible conocer el arte de Vigas. Nos hemos mantenido cerca, desde el punto de vista físico y también espiritual, de su obra, desde hace unos sesenta años. Y más aún durante esos años en que convivimos en el Barrio Latino de París, donde vimos frescas estas pinturas, que ahora reencontramos después de medio siglo. La impresión actual, pese a recordar hasta el contexto en que se producían, es la de estarlas viendo por primera vez. O sintiendo apenas una vaga sensación de déja vu, como de haberlas visto en sueños.

Ahora las vemos mejor que nunca, crecidas y cambiadas ellas, cargadas de “mundo”, y cambiada también nuestra mirada, que no podía ser la misma de aquella época juvenil e inexperta. Pero lo más sorprendente de esta experiencia, que nos conmovió al descubrir la maravilla de estas obras, vueltas ahora clásicas y majestuosas, es que nos imponen, de paso, una relectura actual de toda la obra de Vigas. De manera que esta exposición nos permite descubrir la excelencia de este período parisino del artista, mucho mejor de lo que creíamos hace medio siglo, y subsecuentemente nos brinda la ocasión de redescubrir, en esta nueva relectura retrospectiva, la excelencia de toda la pintura de Vigas, ahora mejor que nunca, gracias a esta exposición, que no la muestra, pero que nos induce a su ineludible revisión y revalorización.

En suma, esta exposición hace posible el conocimiento y la interpretación del estilo de la pintura de Oswaldo Vigas, es decir, de su lenguaje pictórico, incluyendo en éste no sólo su contenido formal sino también su discurso y su poética; entendiendo todo esto en un sentido de proceso, y de construcción de un proceso. Aunque no pretendamos dar cuenta analítica exhaustiva de todos los factores multicausales que conforman la expresión creadora de Vigas, en la brevedad de este simple espacio introductorio de una exposición antológica parcial de la producción pictórica y dibujística del artista durante los años sesenta. En todo caso, me permití referir mi propia experiencia para ejemplificar una de las virtudes, o de las consecuencias reflexivas y revalorizadoras que nos ofrece esta exposición, pero no es la única. El propósito principal es, desde luego, el de mostrar obras excelentes, no conocidas, de uno de los grandes maestros de la pintura actual venezolana. Pero ese primer objetivo inmediato permite conocer un tipo de expresión representativa de una de las corrientes principales del arte de su época y, en consecuencia, establecer comparaciones con corrientes ulteriores y con las actuales. Y así sucesivamente nos plantea otros problemas y reflexiones que amplían los conocimientos y las experiencias artísticas de los interesados.

Una de las lecciones que podemos entresacar de esta exposición consiste en percibir cómo sus obras no se quedan estancadas en el momento en que fueron creadas, sirviendo sólo para ser apreciadas en su momento y luego perder toda vigencia. Estas obras siguen vivas para siempre, pero cambiando su manera de ser apreciadas, porque cada mirada le confiere una nueva significación, cada quien las interpreta según su criterio y su sensibilidad, de tal manera que cada obra permanece abierta para ser completada con cada nueva “lectura” de cada nueva mirada, pero manteniendo algo de las motivaciones y la expresividad de su autor. Algo así es el diálogo que uno sostiene con las obras. Otra de las características resaltantes de este tipo de exposiciones parte del principio de que, mejor que ver aisladamente una obra de un artista, es verla conjuntamente con otras obras de ese artista, y mejor aún si la vemos con muchas de las demás obras de ese mismo artista. Porque, en este último caso dispondremos de mayores referencias comparativas que nos permiten distinguir cuáles son los elementos constitutivos del lenguaje visual del artista, cuáles de esos componentes son más constantes y más persistentes en las obras, cuáles son sus técnicas, sus materiales, sus maneras de usarlos, cuáles son sus temas y sus modos de tratarlos, de transcribirlos en la obra, así como los tipos de composición, sus juegos de formas y colores, etc. Luego, observar las relaciones entre esos elementos, las diferencias entre lo deliberado y lo aleatorio, lo ordenado y lo espontáneo, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo dinámico y lo estático, y toda clase de antagonías y de polaridades, perceptibles mediante la comparación sistemática de lo observado. De esa revisión analítica minuciosa resaltan las consistencias, las congruencias, las coherencias, entre otras posibles combinaciones.

La poética de Vigas, lo que se llama su ars poética, consiste en su manera personal de entender lo que es la pintura, razón de ser de su trabajo. Más que sus fundamentos históricos, importan los fundamentos lógicos. Su obra es creada a partir de esos principios, o podríamos decir que, debió ser creada siguiendo esos principios, por lo cual el artista se convierte en espectador de su propia creación, o en crítico y juez de su obra. Según esos mismos principios percibidos en las obras emprendemos su lectura causal, que ve una causa en cada efecto y una lógica en cada relación. Porque en las obras vimos el orden de su realización, que reencontramos en otras obras, y por eso sabemos que la realización es deliberada y no casual (que es lo contrario de lo causal). No es que Vigas la pintó o la dibujó así porque de pronto se le ocurrió hacerlo, o le provocó por azar, sino porque obedeció a una pulsión, a un orden secreto, que le vino de alguna parte de su ser, aunque no lo pueda precisar.

En tal sentido, advertimos una especie de sistema que opera en la composición o la estructuración de las obras, que luego se modifica en la concepción de otras obras con las cuales el artista ensaya un cambio en su lenguaje. Y para hacer posible el desarrollo de esa experimentación progresiva se requiere una especie de desdoblamiento psíquico, mediante el cual el artista se vuelve sobre sí mismo y se observa a sí mismo y a su obra como si fuera otro. Es lo que se llama, en términos de lógica matemática, ponerse en segunda potencia, para poder pintar de otro modo, como si no fuese él quien pinta, o quien se mira. Así trata de dejar de pintar como lo hacía “normalmente”, y se ensaya a sí mismo pintando de una manera distinta por razones distintas. Esa es una manera clásica de intentar ser otro, de cambiarse por otro, o más bien de descubrirse a sí mismo como otro que intenta evadirse de sí mismo, pero a veces, como ocurrió con Vigas en estas obras expuestas, ese otro sí mismo intenta devolverse a su originalidad extraviada, y descubrirse otra vez a sí mismo creyendo descubrirse como otro. En estas curiosas operaciones metamórficas, muy practicadas en los ejercicios poéticos o mentales surrealistas, aunque no se persigan finalidades surrealistas, se implican maneras de descubrir al otro, o a los otros, con lo cual nos descubrimos a nosotros mismos y a nuestras otredades secretas, así como a nuestra intimidad vuelta extraña y ajena. No queremos decir que Vigas practique ese u otro desdoblamiento psíquico, ni que se ponga en segunda potencia en alguna de las prácticas de extrañamiento y alteridad, inspiradas o no en Rimbaud, que cultivaban los surrealistas y que compartían con los pacientes de demencia recluidos en el Hospital Santa Ana en París. No es que Vigas coincida con los prejuicios modernistas de los pintores venezolanos en contra del surrealismo. Más bien reconoce ciertas afinidades de su obra, no de su persona, con el surrealismo, pero no practica ninguno de sus ejercicios, según creo (ya se sabría). No sabemos cómo resuelve sus transgresiones contra su propia obra. En todo caso no creo que Vigas consienta en ceder el rol de decisión y de control que le confía a la conciencia y a la razón en su vida y en su obra. Él es demasiado serio y se estima mucho para arriesgar su yo y su ego en esas cosas, y mucho menos para aventurarse en el vértigo de la inconciencia y el caos de la anarquía surrealista.

La importancia histórica de este breve período de la obra de Vigas que va de 1959 a 1965 consiste en que somete su pintura a una revisión radical que la conduce hacia el logro de cambios fundamentales sobre los cuales se desarrolla definitivamente el curso ulterior de su obra. Ésta es una etapa en la que decide lanzar su obra hasta sus límites extremos. Quiere revisar y modificar los fondos más profundos y sólidos en los que se afincan las bases de su trabajo. Después de haber perdido toda inocencia, y de sentir que puede despojarse de toda malicia y de todo efectismo, Vigas busca sincerar al máximo su obra en su elaboración y en sus resultados físicos y emocionales, al mismo tiempo que ensaya ser lo más honesto consigo mismo en el acto de pintar.

Una vez que supo que había asimilado y metabolizado en su interioridad anímica el vasto y caudaloso acervo de imágenes acumuladas y sedimentadas en su museo imaginario, se encuentra en un punto de madurez profesional en el que puede lograr un estado de desconexión y de aislamiento personal que le permite desdoblarse para estar atento a sí mismo y a su relación creadora con su obra y con su mundo. No tiene entonces que invocar influencias artísticas ajenas de movimientos novedosos que le son cercanos y afines. Y en ese estado de despojamiento, que no intenta asumirse como virginal, se lanza ya predispuesto a verter, o a volcar sobre las telas su sensibilidad, en actos inéditos y aventurados de creación extrema. En esa época ya habían dejado de existir los planteamientos artísticos prefabricados, como los de las viejas vanguardias históricas resucitadas en la segunda postguerra mundial. Cuando Vigas sabe que culminó su formación y su aprendizaje de “el” lenguaje del arte, le toca ahora la invención de “su” lenguaje, y pretende crearlo de un modo definitivo. Las relaciones que se le crean entre el uno y el otro no obedecen a ninguna ley. Vigas es un profesional que se preparó desde la infancia.

Lo atípico del caso suyo es que no se produjo “normalmente”, en el orden en que debía ser. En lugar de comenzar tratando de dibujar cosas que se parecieran a la realidad, para que le quedaran cada vez más realistas, Vigas más bien empezó al revés, inventando formas fantasiosas que no se parecían a nada conocido, y luego las fue moderando hasta que terminaron pareciéndose a las cosas reales. Así pasó, siguiendo una dirección invertida, de la abstracción al realismo, o de la imaginación a la realidad. Y después cuando ya se desenvolvía prematuramente, desde su adolescencia, pintando y exponiendo sus obras, siguió otro proceso de cambio que parecía ya normal, pasando del realismo y la figuración hacia una progresiva abstracción. En esa especie de regreso a las creaciones de su infancia andaba Vigas cuando sus figuras medio abstractas se convirtieron, en el Taller Libre de Arte de Caracas, en “Las Brujas”. No eran, por supuesto, ningunas brujas. Oswaldo era ya un joven intelectual moderno egresado de la Universidad Central, que profesionalmente no podía creer en brujas, aunque sospechara que en verdad volaban. Pero a Oswaldo Trejo se le ocurrió que eran brujas, y así se quedaron hasta el día de hoy cuando las brujas y la caza de brujas se disputan los titulares del amarillismo folklórico de la política nacional.

Las supuestas brujas del Taller Libre nunca fueron brujas ni volaron, sino que eran figuras inspiradas en las formas anatómicas de la Venus de Tacarigua, que abundaban en las riberas del Lago de Valencia, tierra natal de Vigas. De allí salieron las cabezas muy anchas, alargadas en horizontales, que resultaron emblemáticas de las preocupaciones nacionalistas que inspiraron al arte de Vigas y de sus compañeros del Taller Libre de Arte. Todos esos jóvenes criollistas fueron luego los protagonistas de las vanguardias de la plástica venezolana de los años sesenta y setenta.

En verdad, tratar de extrapolar nuestras concepciones acerca de los hechos estéticos actuales y de las razones de ser de nuestras artes para trasladarlos a épocas arcaicas, como si correspondieran a la mentalidad de las poblaciones prehispánicas del país, es una insensatez absoluta. No es posible aplicar nuestros criterios valorativos a una producción estética que no mantiene ningún vínculo ni continuidad con nuestras artes. Aquellas obras arqueológicas eran objetos de otra naturaleza, muy integrados a otras manifestaciones de las culturas de sus tiempos. Inventar el fantasma de un espíritu indígena para hacerlo nuestro, es una impostura. Mi abuela era india Carina y yo desciendo de esa cultura, pero no hay razón para que yo copie sus objetos y sus adornos como si los viviera ahora. Las poblaciones indígenas prevenezolanas y precoloniales tenían tipos de culturas que mantenían una relación primaria e indisociable de dependencia de la naturaleza, que para nosotros es en la actualidad un pensamiento no categorizable, casi incomprensible y apenas pensable, en razón de su abismal diferencia con nuestro pensamiento moderno y posmoderno actual. El uso de las formas visuales por nuestras culturas aborígenes no guarda ninguna relación de continuidad funcional con nuestras prácticas artísticas y sus procesos específicos de significación.

Lo que considero perfectamente válido es mantener vivos los recuerdos sensibles de la infancia, o posteriores, que nos conmovieron profundamente alguna vez y que podemos revivir y compartir en nuestras obras. De esa manera, preservamos cierta sensibilidad arraigada en la memoria colectiva que compartimos con nuestros paisanos de provincia o de Caracas. Otras memorias y recuerdos espontáneos proustianos y otras raíces culturales son fuentes valiosas y legítimas de especulación estética, como los podemos apreciar hasta la saciedad en estas obras de Oswaldo Vigas, tan ricas en sensaciones memorables o memoriosas. Casi todos los artistas de esa generación de Vigas olvidaron sus viejas motivaciones artísticas venezolanistas o latinoamericanistas que compartían en aquella etapa inicial del Taller Libre de Caracas. Otras características relevantes que se aprecian en las obras de este período de revisión radical del lenguaje pictórico de Vigas, de los primeros años sesenta, se podían clasificar en unos cinco grupos, empezando por el de la profundización de cada uno de los aspectos fundamentales de su oficio, que se cabalga, o se confunde con el de la radicalización de sus discursos (de sus contenidos discursivos), y con el de la exploración sistemática de los componentes básicos de su lenguaje.

Y en estos tres grupos indiscriminables, o inseparables, cabría el tema de la intensificación de su expresión, así como el de la coherencia de la obra en su conjunto. Aunque en realidad podrían hacerse otros cortes clasificatorios menos arbitrarios que este que adelantamos, que copiamos de un viejo guion museológico que Rafael Pineda le había propuesto a Sofía para su museo. Regresando al tema que habíamos iniciado, acerca de las relaciones que se le creaban a Vigas entre el lenguaje del arte, que ya dominaba, y la invención de “su” lenguaje, que estaba emprendiendo con la mayor radicalidad en las obras que conforman esta exposición, nos referimos a los recorridos invertidos que tomó su evolución, de la imaginación al realismo, y luego el regreso del realismo a la abstracción, hasta que desembocamos en las brujas y enseguida nos atascamos en el nacionalismo arcaico indigenista. La anomalía de la evolución de las relaciones entre ambos lenguajes no termina en ese asunto de las brujas, porque al poco tiempo aparece una curiosa etapa constructivista, de grandes planos rectangulares abstractos, a la cual no vamos a referirnos porque nos desviaríamos hacia otro tipo de problemas conceptuales muy interesantes pero muy diferentes a los que nos toca ahora abordar.

De todas maneras, la confrontación seguida entre los lenguajes crea una serie de variantes en las relaciones de complementariedad y reciprocidad, y más específicamente en las relaciones entre imagen y referencialidad (que a veces es casi como decir representatividad). Otro tipo de relación, esta vez formal, es la que se produce entre las figuras y los fondos, que tienden a fusionarse y a confundirse, indiferenciando el fondo y la forma, y disolviendo las figuras y las formas. También difieren las relaciones que se refieren a los contenidos discursivos, que producen complementariedades, continuidades y reciprocidades, así como oposiciones, antagonías, afinidades, contradicciones, repelencias, negaciones. Son más aún, y son numerosas pero no viene al caso nombrarlas y describirlas si no las referimos a las imágenes que las identifican. Y no diríamos nada inteligible si enumeramos las dualidades entre signo y significado, símbolo y realidad, imagen e idea, sagrado y profano, arcaico y actual, intuición y lógica, real e irreal, santos y demonios, bien y mal. Hubiera sido interesante abordar asuntos como la necesidad de pertenecer a algo, de tener un lugar, un tiempo, una comunidad solidaria, una patria, la patria, la idea de patrimonio, refiriendo e ilustrando estos aspectos con la persona y la obra de Oswaldo Vigas, como niño huérfano de padre durante su infancia, desterritorializado a Valencia, a veces solitario, ávido de afecto, efusivo, emotivo, nostálgico. Sus obras tienen algo de autobiografía oblicua y velada. Lo que le interesaba más a Oswaldo Vigas al emprender esta aventura de desafiarse a sí mismo y a su obra en la reformulación profunda de su lenguaje era someterse a una prueba de fuego, era medir el alcance extremo de su voluntad y de su talento creador. Era llegar, por distintas vías experienciales, a la expresión semántica mínima del lenguaje del arte. Es decir, a los últimos extremos esenciales de la praxis del pintor, al grado cero de la pintura.

Así, despojándose de toda narratividad, aunque no de toda referencialidad ni de toda asociatividad imaginativa, así como rechazando toda descripción representativa o figurativa, Vigas se arriesga a quedarse reducido al mero lenguaje enmudecido o menos aún, al acto de pintar, como acción física manual, fuera de códigos y de normas establecidas, corriendo el riesgo de no corresponder a los normas consensúales y quedar en condición de a-normal, de excluido. Aunque, por otra parte la única tradición que nos queda en el arte contemporáneo es la tradición de la ruptura y de la trasgresión. Si Vigas, por oponerse a los racionalismos radicales de la modernidad, descarta los recursos de la reflexión como posibilidad especulativa (especulum es espejo) capaz de dilucidar los desvaríos de la realización pictórica espontánea y de conocer su sentido, nos quedamos sin asidero para el conocimiento del arte.

Para Gilíes Deleuze la acción de conocer requiere trazar una cartografía del área que se quiere conocer. Pero la demarcación topográfica de las artes no tiene límite de espacio ni de tiempo. No hay demarcación de delirios ni de enigmas informulables. Las conexiones no son confiables. El mapa se vuelve inasequible y secreto. No hay metodologías que permitan la explicación analítica y causal de los mecanismos de graficación y de visualización de sentimientos y emociones. En el caso de Vigas, su propósito de lograr la mayor elocuencia efusiva en sus obras no puede dejar de ser críptico e indescriptible. Lo que interesa, y lo que importa, en estas pinturas no es lo que narran, no es lo que nos dicen, sino cómo lo hacen, cómo pueden conmovernos a través del tratamiento material. Vale decir, cómo operan visualmente, cómo se conectan sus trazos impulsivos con nuestras capacidades y hábitos perceptivos.

Con las obras de esta exposición Oswaldo Vigas intenta desplazar algo en su interioridad para encontrar en sí mismo un lugar mental desde el cual mirar de nuevo al mundo. Entendiendo “ese mirar de nuevo” no como volver a mirarlo, sino como mirarlo con una nueva mirada o, más bien, mirarlo como si fuera nuevo el mundo, como si se le mirara por primera vez. En este sentido, el ideal extremo de una creación absoluta consistiría en una primera mirada virginal a un mundo nunca visto. Tal deseo implica aventurarse uno en busca de ese autor que es uno mismo, para descubrir no sólo su mundo sino también al mundo. Para dialogar con la pintura de Vigas hay que predisponer de la empatía y tratar de compenetrarse con el autor en su agitación psíquica, emotiva, acelerada, exaltada. Hay que observar el detalle. Y entrar en ese detalle.